Dōgen et sa rédécouverte

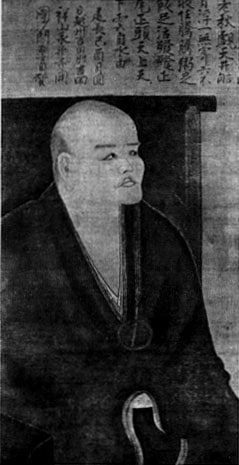

Un seul homme a été l’artisan de l’implantation du zen en France : le moine Deshimaru Taisen (1914-1982). Pour ceux qui l’ont connu, sa seule présence était un coup de poing à l’entendement qui répondait aux besoins de spiritualité et de réflexion intérieure de la fin des années 1970. Taisen appartenait à l’école zen dite sōtō 曹洞 en japonais ou Caodong en chinois, du nom de ses deux fondateurs éponymes, les maîtres Honjaku du mont Sō 曹 (840-901) et Ryōkai du mont Tō 洞 (807-869) ; le premier était le disciple du second. Cette école fut importée au Japon par le moine Eihei Dōgen (1200-1253). Elle y survit avec les écoles rinzai et ōbaku comme seules héritières du bouddhisme zen chinois.

L’école sōtō, comme la plupart des écoles bouddhistes japonaises, s’est aujourd’hui sécularisée. L’idéal érémitique et ascétique des premières communautés zen comme celle de Dōgen a aujourd’hui pour ainsi dire disparu. Le maître zen n’assume plus qu’une fonction héréditaire et sociale. Au début du vingtième siècle, une poignée de moines sōtō emportés par un idéal religieux, essayèrent de vivre au quotidien un zen plus préoccupé de recherche spirituelle que de recherche matérielle. Certains préféraient rejoindre les rangs des monastères rinzai, célèbres pour leur intransigeance, comme Daiun Harada (1871-1961) qui créa une forme hybride de zen, empruntant à l’une et l’autre des traditions sōtō et rinzai. D’autres se retiraient pour étudier et méditer, notamment l’abondante littérature laissée par Dōgen, en premier son œuvre maîtresse le Shōbōgenzō, « Le Trésor de l’œil de la vraie loi ». Ce fut le cas des célèbres Sawaki Kōdō (1880-1965) et de son ami et coreligionnaire Hashimoto Ekō (1890-1965) qui initièrent un mouvement de rénovation à l’intérieur même de leur école. Ces moines se reconnaissaient difficilement dans l’école sōtō moderne, certains se raillant d’elle sous l’appellation sarcastique de Shushōgishū, « l’école du Shushōgi », du nom de son credo. Ce texte composé en 1870, qui se présente comme une brève compilation en dix points d’extraits du Shōbōgenzō, a comme particularité de passer sous silence la pratique de la méditation assise (jap. zazen), pourtant la clé de l’œuvre de Dōgen. Par contraste, ils préféraient appeler leur courant rénovateur Dōgenshū, « l’école de Dōgen ». L’appareil de l’école sōtō a toujours entretenu des rapports ambigus avec ces moines, parfois les exaltant, parfois les tolérant, parfois les critiquant.

Indépendamment de cette lecture de Dōgen comme caution d’un zen rénové, une autre lecture s’est fait jour dans le cercle des intellectuels japonais des années 1920-1930. Au-delà des aspects bouddhistes et sectaires, ils voyaient et reconnaissaient en Dōgen l’un des plus grands penseurs et écrivains japonais dont la pensée dépassait le cadre idéologique du zen. Cette nouvelle vision ouvrit la voie à de nombreuses recherches et spéculations, des universitaires s’attaquant à une analyse critique de son œuvre.

Par sa difficulté de lecture, Dōgen reste cependant encore largement méconnu en Occident. Son Shōbōgenzō rebute en premier lieu les traducteurs. Les deux premiers essais de traductions intégrales, celles de Nishiyama Kōsen (Nishiyama Kōsen avec la collaboration de John Stevens, Steve Powell, Ian Reader, et Susan Wick, Shōbōgenzō: The Eye and Treasury of the True Law, Nakayama Shōbō, quatre volumes, 1975-1983) et de Yokoi Yūhō (Yokoi Yūhō et Daizen Victoria, Zen Master Dōgen: An Introduction with Selected Writings, Weatherhill, 1976, suivi de Yokoi Yūhō, The Shōbōgenzō, Sankibō Buddhist Bookstore, 1986) abondent en contresens et simplifications. Longtemps, seule la version anglaise de Nishijima Gudō et de Chōdō Cross méritait réellement le nom de traduction (Master Dōgen’s Shōbōgenzō, Windbell Publications, quatre volumes parus, 1994-1999). Le projet collectif du Soto Zen Text Project, sous la houlette de Carl Bielefeldt et de plusieurs de ses confrères américains et japonais, était attendu depuis de nombreuses années. Son édition bilingue, avec une traduction anglaise et un important appareil critique est enfin parue en 2023 puis en 2025 chez University of Hawaii Press, éclipsant toutes les traductions antérieures complètes ou non.

Les œuvres principales de Dōgen

Les premiers manifestes que Dōgen composa, le Fukanzazengi (« Recommandations générales concernant la pratique de la voie », 1227), le Bendōwa (« Sur la négociation de la voie », 1233) et le Gakudō yōjin shū (« Recueil des points à observer dans l’étude de la voie », 1234) contiennent déjà en germe nombre de développements ultérieurs.

Hormis le Shōbōgenzō, ses plus importantes œuvres sont le Shōbōgenzō zuimonki (« Recueil de choses entendues à propos du Shōbōgenzō »), le Eihei Shingi (« Les règles pures d’Eihei ») et le Eihei kōroku (« Le recueil complet d’Eihei »). Le Zuimonki est une compilation d’entretiens informels des années 1235-37 recueillis par ses disciples ; le Eihei Shingi, une compilation de six opuscules concernant les rituels d’un monastère zen ; le Eihei kōroku en dix parties, une compilation de prédications formelles et de poésies. Quoique les réductions soient des trahisons, le Zuimonki est plutôt moraliste et le Kōroku et le Shingi plutôt formalistes. On y pressent à peine que Dōgen cherche constamment à repenser le bouddhisme. Sans la préservation de ce Shōbōgenzō, l’œuvre de sa vie, Dōgen ne nous serait jamais apparu comme le philosophe qu’il était. Il ne s’agit pas là bien sûr de philosophie à l’Occidentale. Il s’agit de philosophie bouddhiste dans la lignée des grands penseurs indiens comme Nāgārjuna ou Vasubandhu.

À la différence du Zuimonki par exemple, simple recueil de brefs enseignements oraux, il est indéniable que le Shōbōgenzō est une œuvre écrite ou à défaut pensée par et à travers l’écriture. Ce qui la rend si difficile au lecteur. Les maîtres zen de l’époque Song écrivaient peu. Son propre maître chinois, Rujing, n’a laissé aucun écrit hormis quelques poèmes. Mais Dōgen, lui, pense les mots qui deviennent le support privilégié de sa pensée. Sa pensée se réfléchit dans sa pratique et sa pratique se mire dans sa pensée, les mots servant de jeux de miroir. Dans le Shōbōgenzō se mêlent dans une incroyable complexité – dans un entrelacement (jap. kattō) dirait Dōgen – une pensée et une pratique originale du bouddhisme. Dōgen se proposait rien moins que de réécrire le bouddhisme.

À nous de le suivre.