Le stūpa et la fontaine

Quelques marches encore et l’on découvre, à l’orée du terre-plein central et sur la gauche, après le pavillon au toit rouge du vénérable Jizō tranche-racine (Negiri jizō son dō), un stūpa.

Le stūpa

Le stūpa de Tōkei’in qui possède cinq étages (gojū no tō) est de facture modeste.

Le stūpa, monument bouddhique par excellence, sacralise le lieu. Il peut contenir ou non des reliques et adopter différentes formes. Au Japon, l’une des plus communes est la forme dite à cinq degrés (gorin no tō) du bouddhisme tantrique. Elle symbolise les cinq éléments à savoir la terre, l’eau, le feu, le vent et le vide qui, par un jeu de correspondance, sont identifiés aux autres séries quinaires du bouddhisme tantrique (les cinq bouddhas, les cinq bodhisattvas, les cinq sagesses, les cinq sections du mandala, etc.). Les monumentaux stūpas à trois, cinq ou sept étages en bois aux larges toits recourbés ne sont pas rares non plus. [en savoir plus, article Wikipedia].

La fontaine

À Tōkei’in, juste à droite des marches, une fontaine (mizuya) sert aux ablutions rituelles. Il est de coutume, en effet, de puiser de l’eau avec une louche puis de se rincer la bouche et les mains avant d’entrer dans l’espace sacré d’un temple.

Le pavillon du roi de science Ucchuṣma (Ususama Myōō dō)

À gauche de l’esplanade, on distingue le pavillon du roi de science UUcchuṣma, en japonais Ususama Myōō. Les rois de science (myōō) sont des divinités courroucées protectrices du bouddhisme. Liées au tantrisme, leur culte s’est largement popularisé au Japon et dépasse le cadre des écoles ésotériques tendai et shingon.

Le dieu Lave-mains

Ayant le pouvoir de transmuer toutes les impuretés, Ususama siège généralement dans les endroits sales et malodorants. Plus particulièrement dans les temples zen, son image (ou son nom inscrit sur une feuille de papier) trône dans les lieux d’aisance. L’iconographie le représente sous diverses formes traditionnelles généralement en colère avec une tête, trois yeux et plusieurs bras. Sous le nom du « dieu Lave-mains » (chōzugami sama), Ususama est associé dans l’imaginaire japonais à l’expulsion des impuretés et des pollutions.

Le pavillon et ses rites

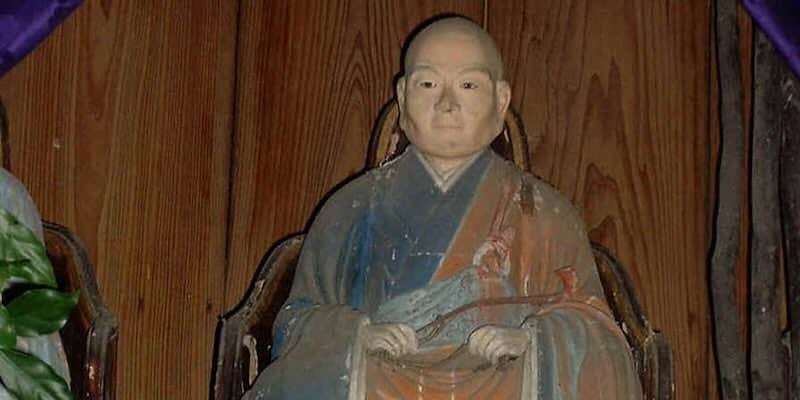

À Tōkei’in, le pavillon fut édifié sous l’ère Kyōtoku (1452-1454) lors de la transformation du sanctuaire en temple zen et fut toujours l’objet d’une particulière dévotion. L’actuelle statue d’Ususama Myōō a été sculptée en 1791 par un certain Jitsudō originaire de l’ancienne province de Kishū.

Il est toujours de tradition que les villageois et les pélerins se rendent les jours de la célébration du fondateur du temple (aujourd’hui les 19 et 20 juillet) au pavillon prier Ususama Myōō. Ils récitent la formule rituelle « Suppression des impuretés! » (fujō nozoke) devant Ususuma qui est censé les préserver à la fois des coups de chaleur et des maladies « d’en-bas » (les hémorroïdes et les problèmes gynécologiques) mais aussi des problèmes de vieillesse comme l’incontinence. À l’occasion, ils rapporteront un talisman (ofuda) d’Ususama Myōō qu’ils placeront sur un pilier de leurs propres toilettes.

La statue du bodhisattva Avalokiteśvara (Kannon bosatsu)

Une statue d’Avalokiteśvara, Kannon ou Kanzeon en japonais, le bodhisattva de la compassion, se trouve tout près du pavillon d’Ususama.

Kannon, sous sa forme aux mille bras (Senju Kannon), symboles de son amour et de sa compassion illimités, est honoré comme le vénéré principal (honzon) du temple.

Vue générale et plan

Une vue générale prise depuis la fontaine du temple. Au centre, le pavillon principal (hondō) qui sert aux rituels construit voici plus de 250 ans ; à gauche, la salle communautaire (shuryō) qui sert de salle polyvalente ; à droite, l’office (kuri), où se trouvent réunies la cuisine, une salle à manger et les logements des quelques moines résidents.

Disposition

Les constructions des monastères zen japonais de l’école sōtō suivent un plan précis, les sept bâtiments principaux dessinant normalement la figure stylisée d’un être humain : avec dans le même alignement, la grand-porte d’entrée (sanmon) au niveau du nombril (n°1 sur le plan ci-dessous), la salle du Bouddha (butsuden) au niveau du cœur (n°2), la salle du dharma (hattō) au niveau de la tête (n°3), d’un côté, les toilettes (tōsu) au niveau du pied gauche (n°4), et la salle des moines (sōdō) au niveau du bras gauche (n°6), et de l’autre côté, les bains (yokushitsu) au niveau du pied droit (n°5) et l’office (kuri ou kuin) au niveau du bras droit (n°7). Les autres bâtiments sont disposés autour de ces sept premiers. Les temples plus petits, adaptent cette configuration, selon le nombre de bâtiments et le terrain.

Les sept bâtiments des temples zen

Il y eut à un moment une grand-porte à Tōkei’in qui se trouvait en contrebas sur la route mais celle-ci n’existe plus, l’entrée dans l’espace sacré du temple est matérialisé par le pont des dragons qui enjambe le torrent et qui permet d’accéder, après un escalier, sur le terre-plein central. Les toilettes de Tōkei’in jouxtent les bains mais elles étaient auparavant à gauche près du pavillon d’Ususama myōō. La disposition des bâtiments n’a guère été modifiée au fil des siècles. Deux incendies ravagèrent Tōkei’in, l’un en 1501, l’autre en 1675. Un plan de Tōkei’in daté de l’an 1665, soit dix ans avant le second incendie, a été conservé. Il montre une disposition quasi-identique à celle d’aujourd’hui.

Après le second incendie, les bâtiments ne furent pas immédiatement reconstruits. Une cinquantaine d’années après, l’un des protecteurs du temple, Ishigami Tōbei que l’on surnommait Ishigami Amadai, « Ishigami la daurade », à cause de son visage en galoche (oui, oui…), entreprit avec l’aide des familles donatrices Ishigami Izaemon et Yonezawa la reconstruction des grands bâtiments. Le pavilllon principal, le pavillon des augustes images qui contient les statuettes des différents abbés du temple et la salle communautaire furent terminées en 1744.

Sur la photographie ci-dessous on distingue une lampe votive (jōyatō) en bois qui est allumée la nuit et qui date vraisemblablement du milieu du XVIIIe siècle. Devant, un petit sanctuaire dédié aux six formes de Jizō, une pour chaque domaine de renaissance. Les lampes votives en bois sont rares au Japon, les lampes de pierre ou de bronze sont, elles, plus courantes.

Le pavillon principal

Les monastères zen possèdent trois pavillons principaux : le pavillon du Bouddha (butsuden), la salle du dharma (hattō) et la salle du sangha (sōdō). Dans le premier, on honore le Bouddha Śākyamuni, dans le second, on enseigne la doctrine bouddhique et dans le troisième, réside la communauté des moines. Mais dans la plupart des temples japonais, qui n’ont pas l’ampleur des monastères et où ne vit pas de véritable communauté, un seul bâtiment sert à tous les rituels et aux prêches. Il s’agit du hondō, le pavillon principal, toujours construit au centre du complexe. La pièce est couverte de tatamis, les autels étant disposés au fond face aux grandes baies.

L’autel du pavillon principal de Tōkeiin

La triade de Tōkei’in : Śākyamuni, Avalokiteśvara et Kūkai

La partie arrière du pavillon principal de Tōkei’in forme trois alcôves. Dans celle du milieu s’élève un grand autel où l’on vénère le Bouddha historique. Dans l’alcôve de gauche, on honore une statue du bodhisattva Avalokiteśvara. L’alcôve de droite est dédiée au moine bouddhiste Kūkai (774-835), le fondateur de l’école tantrique shingon au Japon. Ce qui ne doit pas surprendre. Tōkei’in succède à un sanctuaire shintō puis à un temple shingon. Plutōt que d’exclure le culte des divinités locales ou des maîtres, on préfère se les concilier et leur conserver une place. La plupart des temples bouddhistes japonais ont ainsi leurs pavillons consacrés à des divinités tutélaires ou à des kami, les esprits dans le culte shintō. À quelques centaines de mètres de l’entrée du temple de Tōkei’in, une petite chapelle est ainsi dédiée au kami Sōtaijin.

À Tōkei’in, derrière le pavillon principal se trouve un bâtiment adjacent auquel on accède par l’arrière du grand autel central. Il s’agit du mieidō, lit. « la salle des augustes images », où sont entreposées les effigies et les plaques mortuaires des différents abbés et des donateurs du temple.