La salle de méditation (zazendō)

La préfecture de Shizuoka compte à elle seule 1.350 temples sōtō, soit près de dix pour cent de la totalité des temples de cette école. Il n’y avait pourtant avant-guerre que trois centres d’entraînement pour les moines zen dans toute la préfecture : les temples de Shuzenji, dans la péninsule d’Izu, de Kasuisai et de Daitō’in. Niwa Butsuan, qui était alors le cinquième abbé-permanent de Tōkei’in, voulut édifier une salle de méditation dans son propre temple.

En 1936 (Shōwa 11), le temple fut officiellement ouvert comme centre d’entraînement, mais cette salle n’était toujours pas construite. Une dizaine de moines venaient néanmoins chaque année s’exercer au zen. Niwa Butsuan se rendit alors avec des charpentiers pour étudier le modèle architectural de la salle de méditation du Shuzenji. Mais la guerre survint, la plupart des moines furent enrôlés et les activités du temple réduites. Niwa Butsuan occupa lui-même de nombreuses fonctions au sein de l’institution sōtō et la construction ne fut pas entreprise de son vivant. La salle fut enfin édifiée en 1973 par le sixième abbé, Niwa Rempō, afin de réaliser le vœu de son prédécesseur. Les matériaux, des poutres vieilles de 350 ans, provinrent du temple de Kōryūji dans la préfecture de Nagano.

Disposition de la salle

À Tōkei’in, la salle de méditation peut accueillir plus d’une trentaine de pratiquants. On s’assied sur des estrades face aux murs ou aux cloisons selon l’antique tradition des monastères zen. Mais ici les plates-formes (tan) recouvertes de tatamis sont courtes et permettent seulement de méditer, non d’y dormir. Les instruments rituels, le bois, la cloche et le tambour dont les sons ponctuent la méditation, se trouvent dans l’antichambre.

On entre dans la salle avec des chaussons que l’on laissera au pied de la plate-forme et que l’on reprendra ensuite pour la marche méditative (kinhin) effectuée autour des estrades. L’abbé s’assied sur une chaise particulière juste à droite de l’entrée. À la différence des autres méditants, il fait face au centre de la pièce.

Un autel est disposé au centre de la pièce, sur lequel trône une statue du »Saint moine » (shōsō) qui n’est autre que le bodhisattva Mañjuśrī (Monju bosatsu) qui symbolise la sagesse bouddhique. Habillé comme un moine, Mañjuśrī porte l’épée de la sagesse et fait face à l’entrée principale.

L’autel de la salle de méditation

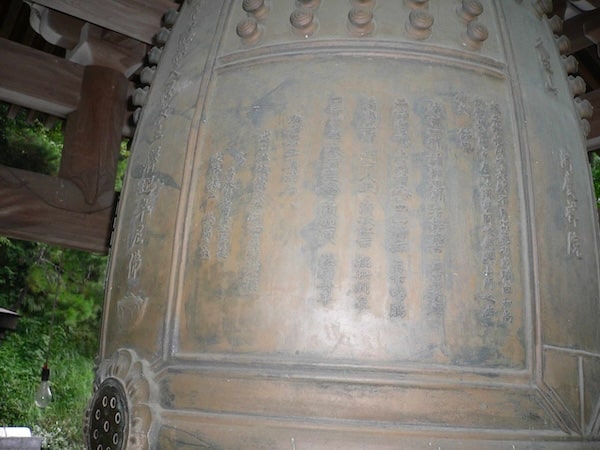

Le campanile (shōrōdō)

Tous les temples zen possèdent un campanile, une structure ouverte surélevée où une cloche en bronze (bonshō) se trouve suspendue. Les cloches ne possèdent pas de battant intérieur, elles sont sonnées avec une poutre en bois extérieure.

Pendant la seconde guerre mondiale, la cloche de Tōkei’in fut, comme la plupart des cloches, réquisitionnée et fondue pour l’armement. L’érection de la cloche actuelle date de 1970. Niwa Rempō, le sixième abbé, composa pour l’occasion une épigraphe en chinois classique (typique du genre) dont le poème final est inscrit sur la cloche :

Inscription pour la cloche de Tôkei'in

Ce temple a été fondé la première année mizunoe-saru de l’ère Kyōtoku sous le cent-deuxième empereur Go-Hanazono. Cinq cent dix-neuf ans se sont écoulés jusqu’à aujourd’hui, en cette quarante-cinquième année kanoe-inu de l’ère Shōwa. Le grand maître Jochū Tengin, successeur à la huitième génération du grand patriarche d’Eihei, en est le fondateur. Le second abbé, le maître Sekisō Enchū, dont la réputation gagnait les régions voisines, a consolidé les fondations du temple. Il a, avec respect, offert un bodhisattva Kanzeon aux mille mains et aux mille yeux comme vénéré principal. Il préserva le monastère zen, approfondit le juste-cela des vieux bouddhas et fit installer le pavillon des images. Il ne coupait ni n’enlevait ni les vieilles herbes ni les arbres secs. Quelques cheveux bouclés du vieux moine et des morceaux de tuile furent placés dans le socle d’une colonne. Il savait aimer et préserver l’esprit de la voie de la branche descendante. Le troisième abbé Taigan Sōbai enfanta les trois clairvoyants qu’étaient Kensō, Gyōshi et Efu. Les nuages, fixés sur le haut des montagnes, immobiles, renouvelaient la salle des moines et le pavillon du Bouddha. L’eau vive qui coulait des chutes ouvrait avec une grâce toute spéciale les portes du belvédère de la compassion et de la tour monacale. La pure et sainte Kannon manifestait son corps souple et ferme. Sur mille et dix mille lieux, elle émettait de purs sons. Le grand Ainsi-venu souple et ferme manifestait son corps pur et saint. Dans une lune ou deux, il distinguait l’ombre d’une poussière. Quatre cents ans de rotation abbatiale dans les lignées se sont écoulés. Puis notre pays demanda que l’on offre les cloches des temples et l’enseignement a arrêté de sonner. Peu après que la paix fut rétablie dans le pays, la nation s’apaisa. Ici, les fidèles donateurs se consultèrent et voulurent collecter des fonds purs et faire fondre une cloche précieuse. En construisant ce campanile, ce manque est comblé. En peu de temps, le moule était prêt. C’était entièrement dû à mon vœu et à la force de la foi des fidèles donateurs. Je dois en parler comme d’une récompense pour le pays, d’une bénédiction du dharma pour le temple.

L’inscription :

Le tonnerre du dharma au premier coup

Tous les bouddhas apparaissent

Mille souches de vieux pruniers

Dans la caverne brûle l’encens

Le deuxième coup avertit

Il coupe le mal des conditions karmiques

Et renouvelle les conditions des quatre étapes de la vie

Sous la lune, un coucou chante

L’amour et la compassion au troisième coup

Il réjouit les hommes et les dieux

Les feuilles rouges du clair automne

Se balancent et scintillent à la source de la rivière

Au quatrième coup la sagesse

Il supprime les souffrances et aplanit les difficultés

Les cent huit coups de la cloche recouverte de givre

Souhaitent une longue vie.

La 45e année kanoe-inu de l’ère Shōwa.

Respectueusement composé par le sixième abbé de ce temple, Zuigaku Rempō.

La cloche et son inscription

Les plantations de pruniers (robairin)

Les gens de la région de Shizuoka viennent en grand nombre entre début février et la mi-mars contempler la floraison des pruniers de Tōkei’in. Plusieurs sites internet japonais sont d’ailleurs consacrés aux pruniers du temple! Les pruniers de fleurs roses commencent à fleurir fin janvier, et ceux de fleurs blanches fin février.

Les pruniers poussaient primitivement à l’état sauvage dans l’enceinte du temple et le troisième abbé permanent, Niwa Bukkan, aménagea à la fin du XIXe siècle une première pruneraie de six cents arbres qui fut vite renommée. Bukkan s’était lui-même donné comme nom de plume « le maître du bosquet des vieux pruniers » (rōbairin shūjin) donnant également le nom de « bosquet des vieux pruniers » (rōbairin) à Tōkei’in – des appellations pleines de réminiscences zen. En 1938 (Shōwa 13), le cinquième abbé, Niwa Butsuan, fit planter mille autres pruniers sur des champs de thé voisins. La plantation fut partiellement détruite pendant la seconde guerre mondiale mais fut réaménagée dès la fin des hostilités.

Le prunier est zen

Le prunier est associé au Japon à l’école zen sōtō. Dōgen (1200-1253) écrivit un chapitre de son monumental Trésor de l’œil de la vraie loi (Shōbōgenzō) intitulé »La fleur de prunier » (Baika). Il y commente plusieurs poésies zen chinoises comme celui de son maître Rujing :

Pour la mi-hiver au mont Tiantong, voilà mes premiers vers :

Le vieux prunier tout émondé était plein de bourgeons,

Soudain, une ou deux fleurs sont apparues,

Puis trois, quatre et cinq, on ne les comptait plus.

Il ne s’enorgueillait ni de leur beauté ni de leur fragrance.

Dès qu’il a venté entre les herbes et les arbres, elles se sont éparpillées en un paysage printanier.

Pour les moines aux vêtements rapiécés, un tel dénuement est d’une grande portée .

Un vent violent et une pluie torrentielle ont brusquement tout changé,

La tempête a gagné toute la terre et la neige s’est partout répandue.

Ce vieux prunier est le plus ancien. Est-il même un jour apparu ?

L’hiver est si froid, je me frictionne. Mes narines en sont toutes gelées.

Le vieux prunier est une métaphore pour la pratique. Le prunier supporte l’hiver rigoureux, et pourtant sous trois pieds de neige, il bourgeonne déjà. Au printemps, ses fleurs embaument l’espace sans qu’elles aient besoin d’y penser.

Dans cette « tradition florale », le sixième abbé Niwa Rempō (1905-1993) utilisait comme noms de plume Rōbai, « Le Vieux prunier » ou encore Baian, « L’Ermitage aux pruniers » qui évoquent de façon allusive Tōkei’in. Sa propre autobiographie s’intitule d’ailleurs La fleur de prunier s’ouvre. Au mitan de ma vie.

Une stèle, érigée au milieu des pruniers, commémore aujourd’hui sa présence passée dans le temple.

La visite du temple est pour l’instant terminée…

Revoir la première et la seconde partie de la visite. Et ci-dessous une vidéo des abords de Tōkei’in (15 minutes).