Les Règles de la méditation assise recommandées à tous (Fukanzazengi), traduction annotée, première partie, introduction.

Dōgen (1200-1253)

Les Règles de la méditation assise recommandées à tous (Fukanzazengi, en abrégé ici les Règles) demeure comme le texte fondateur de l’école zen japonaise sōtō. Il a été composé par le maître zen Dōgen à son retour de Chine en 1227. Dōgen (1200-1253), ou plus complètement Eihei Dōgen, du nom de son dernier monastère, le Eiheiji, appartenait à une famille de la très haute aristocratie japonaise. Jeune adolescent, il entra dans les ordres au sein de l’école tendai, l’une des deux grandes écoles bouddhistes de l’époque. Puis, en 1217, il devint le disciple du maître Myōzen (1184-1225) au temple de Kenninji à Kyōto. Le maître de Myōzen, un maître tendai du nom de Eisai (1141-1215), s’était rendu par deux fois en Chine et avait reçu l’approbation d’un maître zen chinois. En 1223, en quête du zen, Myōzen, Dōgen et deux autres moines, s’embarquaient à leur tour pour le continent. Dōgen y resta quatre ans, s’exerçant les deux dernières années de son séjour sous la férule d’un maître de l’école Caodong (prononcé sōtō à la Japonaise), l’ancien Rujing (1163-1228) au Jingdesi, l’un des plus importants monastères de l’époque. Revenu dans son pays, il entreprit de construire le premier monastère zen du Japon, le Kōshōji, près de Kyōto, qui fut officiellement ouvert en 1236. En butte aux hostilités, il du finalement quitter la capitale en 1243, pour s’installer dans les contrées retirées de la province d’Echizen, au nord du Japon, où il fit bâtir le monastère d’Eiheiji. Il mourut en 1253.

L’actuel temple de Jingdeji

Le texte des Règles

Dōgen a laissé une œuvre écrite considérable, pour partie en japonais, pour partie en chinois, composée pour l’essentiel entre le milieu des années 1230 et 1253. Ces Règles, écrites dans un chinois littéraire ont, elles, été rédigées en 1227, quelques semaines après son retour de Chine. Le texte n’est pas daté mais dans un autre livret intitulé Propos sur le discernement de la voie (Bendōwa), Dōgen indique qu’il rédigea les Règles durant l’ère Karoku (1225-1227).

Le texte suit la trame d’un autre texte intitulé les Règles de la méditation assise (ch. Zuochanyi, jap. Zazengi) de Changlu Zongze (jap. Chōro Sōsaku, ?-1107). Ce moine chinois, qui appartenait à l’école Ummon, avait écrit un ouvrage intitulé Les règles pures des jardins zen (ch. Chanyuan qinggui, jap. Zennen shingi) qui détaillait tous les usages des monastères zen de son époque. Ses Règles de la méditation assise sont incluses dans cet ouvrage, bien qu’elles furent vraisemblablement composées comme un texte indépendant. Elles devinrent vite, à l’époque Song (960-1279), l’ouvrage de référence concernant la pratique de la méditation. Dōgen reproduit à l’identique plusieurs phrases tout en amendant largement la version de Zongze. Un texte de quelques lignes à peine de Dōgen, a été conservé qui porte le titre La raison [de l’écriture] du Fukanzazengi (Fukan zazen gi senjutsu yūrai 撰述由來). Dōgen critique le texte de Zongze pour ses erreurs et ses ambiguïtés :

«Les règles pures des jardins zen comprend des Règles de méditation assise. Dans les grandes lignes, ce texte suit l’intention originale de Hyakujō mais le maître I y a ajouté des passages de son cru. Il est rempli d’erreurs et d’ambiguïtés. Il n’avait rien saisi de la compréhension qui est au-delà des mots.» (禪苑清規會有坐禪儀。雖順百丈之古意、少添宗賾之新條。所以略有多端之錯、廣有昧没之失。不知言外之要覧何人不達。)

La difficulté de la traduction des Règles

Le texte est écrit (on pourrait dire ciselé) dans une forme de prose classique chinoise dite «la forme rythmée en quatre et six caractères» (jap. shiroku benrei tai 四六駢儷體). Ce style d’écriture fut particulièrement en vogue à l’époque des Six Dynasties (220-589). Elle s’inspire de la prosodie chinoise notamment par l’utilisation de formules appariées ou parallèles (jap. tsuiku 対句). Cet art du contrepoint qui donne parfois des traductions un peu lourdes en français est au contraire perçu par les Chinois comme un art de l’harmonie. Le rythme est donné par la succession des phrases qui se développent en propositions de quatre ou de six caractères. Le style est volontairement orné, avec l’utilisation de termes précieux.

Les Règles de Dōgen est d’une lecture déroutante. Le texte ne répond pas, en effet, au souci d’une compréhension rationnelle de la méditation. L’écriture s’enchaîne par une concaténation de formules courtes et non par le déploiement d’une argumentation discursive. Aujourd’hui, dans les monastères japonais, ces Règles sont simplement psalmodiées durant la méditation du soir. Les moines récitent ce qu’ils font ; ils font ce qu’ils récitent. Il ne peut y avoir qu’une lecture qui éprouve la lecture. Il s’agit de participer au texte, de s’y impliquer, et non véritablement de l’expliquer. Par la prosodie, le rythme, le texte se fait poésie. À la manière chinoise, les Règles abondent en questions ouvertes, non pas pour provoquer le doute mais pour laisser ouvert le texte à la lecture. À peine si au détour d’une phrase des formules comme «Sachez que…» (masani shirubeshi), «Ne faites pas…» (koto nakare) suggèrent un dialogue, qu’un auteur écrit bien pour un lecteur. Mais à peine sont-elles dites que déjà la distance s’abolit.

Sur toutes ces questions essentielles de l’écriture et de la lecture chinoise, on se reportera à l’ouvrage passionnant de François Jullien, La valeur allusive : Des catégories originales de l’interprétation prosodique dans la tradition chinoise, Paris, École Française d’Extrême-Orient, 1985, rééedition, Paris, PUF, collection Quadrige, 2003.

Les deux versions des Règles

Il existe deux versions des Règles :

– La version populaire (jap. rufubon) dite du Kōroku, qui est habituellement utilisée et qui fut incluse dans le Recueil étendu d’Eihei [Dōgen] (Eihei Kōroku) ;

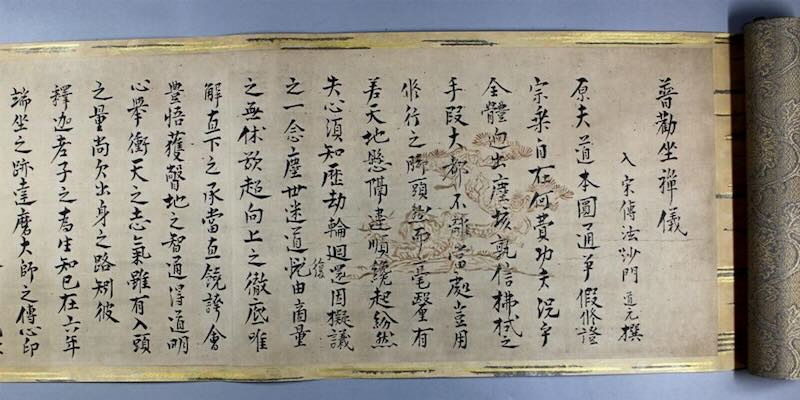

– la version dite de Tempuku, un manuscrit de la main même de Dōgen, daté de la première année de l’ère Tempuku (1233). Ce manuscrit est resté ignoré pendant plusieurs siècles jusqu’à ce qu’il soit redécouvert au début du vingtième siècle après avoir été offert en 1852 au temple d’Eiheiji par un calligraphe. (Photographie d’en-tête).

Ces deux versions présentent quelques différences, la deuxième étant plus courte que la première. Celle du Recueil étendu est considérée comme une version remaniée par Dōgen à la fin de sa vie. Elles sont toutes deux incluses dans le canon sino-japonais dit de l’ère Taishō sous les références : livre LXXXII, volume 2580.

Pour cette traduction, j’ai consulté les commentaires classiques des Règles de Dōgen :

– Entendre et comprendre le Fukanzazengi (Fukanzazengi monge 普勸坐禪儀聞解) de Menzan Zuihō publié la septième année de l’ère Hōreki ( 1757) ;

– L’indicible du Fukanzazengi (Fukanzazengi funōgo 普勸坐禪儀不能語) de Shigetsu E’in, publié la neuvième année de l’ère Hōreki (1759) ;

– Les Conférences sur le Fukanzazengi (Fukanzazengi teijiroku 普勸坐禪儀提耳録) de Nishiari Bokusan (Meiji 44, 1911), éditées par Kishizawa Ian.

Présentation générale de la traduction

Dans cette traduction annotée, chaque phrase est analysée de la manière suivante :

1. La phrase en chinois : La version utilisée est celle qui apparaît au neuvième chapitre du Eihei kōroku. La ponctuation suit celle donnée par la version du canon bouddhique dit de Taishō (T. n° 2580).

2. Un mot à mot du texte chinois.

3. Une présentation stylistique de la phrase : Les Règles sont écrites dans un style prosodique très particulier de l’écriture chinoise, qui utilise tout particulièrement les figues du redoublement, du chiasme et de l’opposition.

4. La lecture japonaise ; Il s’agit de la ponctuation et de la lecture «officielle» utilisée aujourd’hui dans l’école sōtō. La division en cinquante phrases du texte original écrit en chinois sans aucune ponctuation est assez arbitraire. Certains commentateurs ponctuent et lisent parfois différemment ce texte. Les variantes possibles seront données dans les commentaires.

5. Un essai de traduction en français.

La récitation du Fukanzazengi dans un temple de l’école sōtō

Laisser un commentaire