La voie du bodhisattva sous l’ère Trump (David Loy)

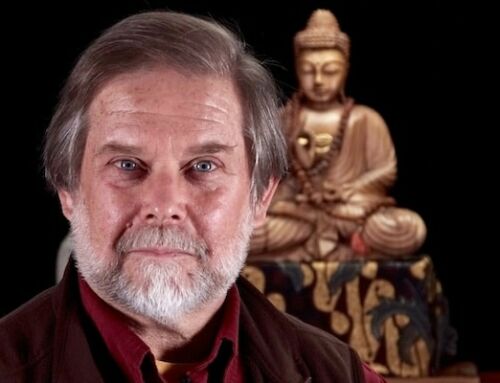

Une conférence de David Loy donnée le 22 novembre 2016 en l’Église Méthodiste Unie de Saint Paul (Boulder, Colorado). Transcription de Jeffrey Fuller revue par David Loy. Traduction française de Marcel Gibert. Photographie de Gage Skidmore (CC). Version originale.

Deux semaines se sont écoulées depuis l’élection présidentielle et nous sommes nombreux à être dans un état de choc : traumatisés, découragés pour ne pas dire déprimés, anxieux, en colère, inquiets et quelque peu désorientés. Nous interrogeons l’avenir en nous demandant si ces événements pourraient avoir quelque côté positif. Aujourd’hui, ma réponse sera double. Je commencerai par identifier un côté positif bien réel, ou du moins la possibilité d’un côté positif dépendant de notre manière de réagir à la situation. Puis je dirai quelques mots sur la façon dont, à mon avis, les enseignements bouddhistes peuvent le mieux contribuer à nous aider à comprendre et à réagir à cette situation.

Un côté positif ?

Commençons par une histoire zen qui circule en ce moment sur Internet. Un élève demande à son maître : « Lorsque nous rencontrons l’adversité, comment l’accueillir ? » Et le maître répond : « En lui souhaitant la bienvenue. » La voie que nous suivons ne consiste pas à éviter les difficultés. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut les accepter passivement lorsqu’elles se présentent, mais qu’il faut leur faire face, sans tenter de les éluder. Voici une autre histoire pertinente, l’élève demande au maître : « En quoi consiste l’activité constante des bouddhas et des bodhisattvas ? ». En d’autres mots, à quoi les personnes éveillées consacrent-elles leur temps ; qu’y a-t-il de spécial dans leur manière de vivre moment après moment ? Et le maître répond : « Réagir de façon appropriée. » Cela peut paraître très simple mais ne l’est pas vraiment, car pour savoir comment réagir de façon appropriée, il faut comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Et il y a différentes façons de comprendre une situation, plusieurs points de vue possibles. Par exemple, faut-il considérer la situation sur le court terme ou sur le long terme ? De façon plus ou moins détaillée ? Avec quel recul et dans quel contexte faut-il l’envisager ? Mais venons-en au côté positif en question. Je le répète, il n’est pas certain que ce soit un aspec positif, mais il pourrait en devenir un : le désarroi qui s’est emparé de nous ouvre-t-il des potentialités répondant exactement aux besoins actuels ? Ici, je dois nuancer mon propos, car étant une personne d’un certain âge, de sexe masculin, de race blanche et hétérosexuel, il y des problèmes auxquels je n’aurai pas à me confronter, contrairement à un grand nombre de femmes, d’homosexuels, de personnes de couleur ou d’immigrants. Je reconnais à nouveau me trouver dans une situation privilégiée. Mais là aussi, d’autres problèmes importants se posent, et il y a d’autres aspects de notre désarroi sur lesquels il faut insister et dont il faut prendre conscience. Car le choc de cette élection peut aussi nous aider à nous réveiller. On se souvient que la campagne menée par Hillary Clinton était fondée sur le statu quo, sur la continuation de la même politique. Et je pense que c’est la raison de sa défaite. Car il y un grand nombre de gens dans ce pays qui aspirent à tout autre chose. Il est important de se rappeler, entre autres, que les Démocrates ont eu le contrôle de la présidence pendant seize des vingt-quatre dernières années, période pendant laquelle l’écart entre les riches et les pauvres n’a fait que grandir. Pauvre bilan pour le parti de la classe ouvrière !

Alors, l’élection de Donald Trump nous a-t-elle assez secoués ? Et ce faisant, nous a-t-elle réveillés comme n’aurait pu le faire l’élection d’Hillary Clinton ? Je suis frappé par une idée exprimée très succinctement par le philosophe-provocateur Slavoj Žižek : « Le vrai désastre, c’est le statu quo. » Auquel cas, si les gens réagissent en montrant leur insatisfaction par rapport au statu quo, même s’ils le font pour des raisons qui sont différentes des miennes, cette expression d’insatisfaction n’est-elle pas précisément ce dont nous avons besoin ? Encore une fois, cette réaction peut être interprétée de différentes façons, mais je voudrais vous soumettre celle qui retient le plus mon attention. Voici quelques phrases extraites d’un livre de James Gustave Speth publié en 2008, donc probablement écrites en 2007. Elles doivent être entendues en gardant cette date à l’esprit.

La moitié des forêts tropicales et tempérées dans le monde ont maintenant disparu. Depuis des dizaines d’années, la déforestation sous les tropiques continue au rythme invariable d’un demi-hectare par seconde environ. La moitié des zones humides de la planète ont disparu. On estime que 90 % des grands poissons prédateurs ont disparu. 75 % des zones de pêche marines sont surexploitées ou exploitées au maximum de leur capacité. Presque la moitié des coraux ont disparu ou sont sérieusement menacés. Certaines espèces disparaissent à un rythme mille fois supérieur au rythme naturel. La planète n’avait pas connu un tel paroxysme d’extinction en 65 millions d’années, depuis la disparition des dinosaures.

Il y a une ou deux semaines, il a été annoncé qu’entre 1970 et 2020, sur une courte période de 50 ans, les deux tiers des animaux sauvages de la planète auront disparu. Il y a quelques années, le célèbre biologiste d’Harvard, E. O. Wilson, a prédit que la moitié des espèces de plantes et d’animaux de la planète pourraient avoir disparu à la fin de ce siècle, ou être si fragilisées qu’elles disparaîtraient peu après. Mais revenons à Speth :

Chaque année, la désertification réduit à néant la capacité de production d’une surface équivalente à celle du Nebraska. Des produits chimiques toxiques persistants se retrouvent par douzaines dans l’organisme de la plupart d’entre nous.

J’ai récemment appris autre chose : dans les quarante dernières années, c’est-à-dire du vivant de la plupart des personnes présentes ici, environ un tiers des terres cultivables ont été abandonnées, soit à cause de l’érosion des sols, soit parce qu’elles étaient devenus inutilisables pour d’autres raisons. Speth poursuit :

Pour détruire le climat et le biotope de la planète et pour léguer un monde en ruines à nos enfants et petits-enfants, il nous suffit de persévérer exactement comme nous le faisons aujourd’hui, même en l’absence de croissance économique ou démographique. Nous n’avons rien de plus à faire que de continuer à générer des gaz à effet de serre, à appauvrir les écosystèmes et à répandre des produits chimiques toxiques au même rythme qu’aujourd’hui, et notre monde sera devenu invivable avant la fin du siècle. Seulement, les activités humaines ne se maintiennent pas au niveau actuel. Elles accélèrent de façon spectaculaire.

N’oublions pas que cela était écrit en 2007. Pas plus tard que la semaine dernière, il a été annoncé que cette année serait la troisième consécutive d’un nouveau record de chaleur depuis que les données sont enregistrées. Si tout cela est vrai, il est grand temps d’en prendre enfin conscience, de nous réveiller réellement. Pourquoi donc sommes-nous toujours endormis, et que faut-il pour nous réveiller ?

On pourrait répondre qu’Hillary Clinton, contrairement à Donald Trump, reconnaît la réalité du changement climatique, et qu’elle avait l’intention de le combattre. Mais vu son bilan politique, on peut se demander ce qu’elle était vraiment préparée à faire.

Sortir de la bulle

Une analogie me vient à l’esprit : nous sommes les passagers d’un gros bus lancé à toute vitesse vers un précipice. Nous ignorons ce qui nous attend au bord de ce précipice, nous ne savons pas s’il s’agit d’un à-pic ou d’un ravin mais sa profondeur ne fait guère de doute. Dans cette élection, deux personnes se disputaient le volant.

L’un voulait aller encore plus vite, enfoncer l’accélérateur. Il n’a aucune raison de s’inquiéter puisque, d’après lui, le précipice n’existe même pas. Quant à l’autre ? Était-elle déterminée à arrêter le bus ? Elle l’aurait sans doute ralenti un peu, peut-être aurait-elle dévié légèrement sa trajectoire… Mais il me semble que ni l’un ni l’autre des deux principaux partis politiques ne soit porté à reconnaître la véritable importance de la crise à laquelle nous faisons face. Pourquoi ? Le politicien populiste Louisianais Huey Long exprime cela très bien : « Votre gouvernement ressemble à un restaurant où certains serveurs seraient républicains et d’autres démocrates. Mais que le serveur qui vous amène votre repas appartienne à l’un ou l’autre groupe, la boustifaille législative est toujours préparée dans la même cuisine de Wall Street. »

Supposons qu’Hillary Clinton ait gagné comme on s’y attendait. Nous serions-nous pas assis plus confortablement dans le bus ? Si Trump avait été battu, n’aurions-nous pas été encouragés à nous installer davantage dans notre confort et à y rester ? Je pense que vous voyez où je veux en venir.

L’autre côté de la question, sur lequel je reviens constamment – et c’est une question qui se pose à chacun d’entre nous – c’est de comprendre pourquoi il nous est si difficile de réagir de façon appropriée. Il me semble que la réponse tient au fait que pour la plupart d’entre nous, l’inquiétude que nous ressentons n’est pas générée par un inconfort personnel. Pendant la Révolution française ou russe, ceux qui se sont révoltés l’ont fait parce qu’ils se trouvaient dans des situations désespérées, parce qu’ils n’avaient pas d’autre possibilité, parce que leurs vies étaient remises en question. Soyons honnête ; dans notre petit monde de Boulder, la plupart d’entre nous sommes dans l’ensemble très, très à l’aise. Que nous considérions notre vie sur le plan historique ou géographique, nous sommes incroyablement privilégiés. Si l’on considère les revenus disponibles, la qualité des soins médicaux, le degré de liberté et les possibilités de faire ce qui nous plait, nous sommes la génération la plus fortunée dans l’histoire de l’humanité. Sur le plan géographique, par rapport à ce qui se passe dans le monde en ce moment, la même conclusion s’impose. Nous avons une chance incroyable, nous vivons dans un confort extraordinaire en comparaison de la grande majorité des gens sur cette planète. Ce n’est pas une critique mais une constatation sur la difficulté de susciter le degré de passion, d’intérêt et de réactivité dont nous avons besoin pour laisser une planète décente à nos descendants et aux autres espèces vivant sur cette Terre.

Parce que nous sommes tous ensemble dans cette bulle de bien-être, il est trop facile de trouver tout cela normal, d’accepter tout cela comme une réalité allant de soi. Mais nous ne devons pas oublier que le mode de vie dont nous jouissons actuellement ne sera plus possible pour nos arrière-petits-enfants. La bulle de bien-être de Boulder n’est qu’une bulle, et elle finira par éclater. La qualité de vie que nous tenons dans une certaine mesure pour acquise ne durera pas indéfiniment. Il est donc important que, plutôt que de nous contenter de jouir de notre confort jusqu’à ce que la bulle éclate, nous faisions notre possible pour relever ce nouveau défi sans attendre.

Voilà donc la façon dont la gêne, l’anxiété, le traumatisme que la plupart d’entre nous ont ressenti d’une façon ou d’une autre durant ces deux dernières semaines pourrait se transformer en quelque chose de positif. On peut être encouragé par l’esprit de communauté qui a pris naissance dans certains groupes, par les liens qui se sont noués entre les gens. C’est exactement ce qu’il faut pour faire face efficacement aux difficultés auxquelles nous devons dorénavant nous attendre.

Cela vaut la peine d’y réfléchir. Ce qui me préoccupe, c’est la possibilité que ceux qui se sentent temporairement poussés à agir, étant entourés de personnes moins motivées, perdent peu à peu cette énergie et retournent à leur mode de vie habituel. Je pense que nous devons être vigilants et nous demander si nous ne sommes pas en train de prendre ce chemin-là. Il nous faut vraiment nous entraider pour relever ce défi d’un genre particulier, plutôt que de considérer cette situation comme une difficulté passagère à laquelle nous finirons par nous adapter.

Et dans un sens, notre pratique nous y encourage. Il est possible d’utiliser la méditation, notre pratique bouddhiste, comme une sorte de refuge. J’ai peur qu’en tant que bouddhistes, nous ayons trouvé notre propre solution à la crise climatique ainsi qu’aux autres crises écologiques et sociales. Des questions comme celles que je soulevais tout à l’heure lorsque je citais Speth ont tendance à nous rendre anxieux… Puis nous nous souvenons qu’après tout, nous sommes des bouddhistes, et nous savons ce que nous avons à faire lorsque nous nous sentons anxieux, n’est-ce pas ? Nous nous asseyons un moment devant un mur (rires), nous laissons passer nos pensées, nos émotions, etc., et après quelque temps, le tour est joué ! Nous nous sentons mieux ! Voilà l’une des façons bouddhistes de réagir.

Mais ça n’est pas le genre de réaction dont nous avons besoin.

La voie du bodhisattva

Le deuxième point que j’aimerais aborder est sans doute la chose la plus importante que le bouddhisme puisse nous offrir en de telles circonstances : la voie du bodhisattva.

Le point essentiel dans cette voie du bodhisattva, c’est que le bodhisattva a une double pratique, une pratique à double face. D’un côté, il continue à travailler à son propre éveil, à méditer, etc. Il travaille à se transformer lui-même et réalise ainsi, ou prend contact, avec cette dimension ou perspective dans laquelle il n’y a pas de manque, pas de carence, rien de mieux ou de pire, rien à obtenir. Mais il comprend aussi que cette dimension ne suffit pas, qu’elle ne résout qu’une partie du problème. S’il est important de s’établir dans l’équanimité qu’apporte la méditation (ce que nous appelons dans le zen réaliser la vacuité), il est également important que cette équanimité nous donne la possibilité et l’énergie de nous engager avec davantage de compassion et de sincérité dans des activités sociales et écologiques.

À l’inverse, il est tout aussi important que les activistes aient une pratique méditative, sans laquelle il est très difficile d’éviter la frustration, l’épuisement, la colère et même le désespoir.Ces derniers temps, j’ai beaucoup discuté avec des groupes de bouddhistes sur l’importance de s’engager sur le plan social et environnemental. Cela me rappelle l’une de mes citations préférées où Nisargadatta exprime cela très bien : « Lorsque je me tourne vers l’intérieur et vois que je ne suis rien, c’est la sagesse. Lorsque je me tourne vers l’extérieur et vois que je suis tout, c’est l’amour. Entre les deux, ma vie s’écoule. » Ces mots illustrent la relation entre les deux piliers du bouddhisme, la sagesse et l’amour, ou la sagesse et la compassion, car dans la mesure où nous surmontons l’illusion d’un moi séparé, où nous parvenons à nous oublier dans notre pratique et à réaliser la non-dualité entre nous-mêmes, autrui et le monde en général, l’amour dont il parle est une façon d’incarner cette réalisation chaque jour dans notre vie. Ce type d’amour n’est pas un sentiment. C’est une façon d’être et de vivre dans le monde, un rapport à autrui qui procède de cette réalisation de la non-séparation.

Il y aurait beaucoup à dire ici sur la voie du bodhisattva. Dans cette tradition, l’une des notions les plus importantes est la non-violence qui correspond au premier précepte bouddhiste d’éviter de nuire aux êtres vivants. Mais l’idée de non-polarisation semble aussi particulièrement importante dans le contexte actuel. J’entends par non-polarisation le fait de ne pas réifier ou se sentir séparé de ceux qui ont des idées différentes des nôtres, des gens que nous voulons convaincre ou contre qui nous luttons. Il est important de ne pas les qualifier de « mauvais ». D’un point de vue bouddhiste, nous ne sommes pas dans un combat entre le bien et le mal, mais sur un chemin qui transforme l’illusion en sagesse (ou l’ignorance en éveil). Cela nous impose de reconnaître que nous sommes tous plus ou moins complices dans ce tissu d’illusion, comme cette élection l’a montré.Il est encourageant d’observer la résistance qui commence à s’organiser. Vous avez sans doute entendu parler de l’incident survenu il y a quelques jours à New York à l’occasion d’une représentation de la comédie musicale Hamilton à Broadway, où le vice-président désigné Pence a été hué par de nombreux membres du public. Après la représentation, des acteurs de la troupe sont revenus sur scène pour faire une déclaration. Je pense que nous verrons beaucoup d’autres manifestations de ce genre. Je pressens que nous sommes sur le point d’assister au mouvement de résistance le plus puissant depuis la guerre du Vietnam et peut-être même depuis la guerre de Sécession. Mais pour le moment, il est difficile de prévoir si ce genre de mouvement va nous rassembler pour résister à Trump et à son administration, ou si nous allons voir un fossé se creuser entre ceux qui sont horrifiés par le comportement de Trump et la multitude des gens qui ont voté pour lui. Allons-nous assister à toujours plus de division, ou accepterons-nous que, bien qu’ils aient des idées et des conceptions différentes des nôtres, les supporters de Trump souffrent eux aussi et ne font que réagir à la souffrance à leur façon. Trouverons-nous les moyens de communiquer, d’avoir de véritables échanges avec eux, ou allons-nous continuer à creuser le gouffre qui nous sépare ?

La voie du bodhisattva met aussi en avant des concepts tels que le pragmatisme et les moyens habiles – soulignant ainsi l’importance de la créativité – mais je veux me concentrer ici sur une notion essentielle : le bodhisattva agit sans s’attacher au résultat de ses actes. C’est une idée très importante, mais aussi très dangereuse si elle est mal comprise car elle risquerait alors d’encourager ou de rationaliser une réticence à s’engager pleinement. Imaginons que nous ayons décidé d’aider à transformer une centrale à combustible fossile en une centrale utilisant des énergies renouvelables. Nous y travaillons avec ardeur pendant quelque temps, mais comme le projet ne semble pas aboutir, nous pensons : « Bon, j’ai essayé. Ça ne marche pas, mais comme je ne suis pas attaché au résultat de mes actions, je peux simplement retourner sur mon coussin. » (Rires).

Est-ce là le genre de non-attachement au fruit de nos actions dont nous avons besoin ? Non, je dirais qu’il s’agit d’une compréhension erronée de l’idée de non-attachement. On peut illustrer ce point en considérant la différence entre un sprint de cent mètres et un marathon. Pour courir un sprint de cent mètres, la seule chose qui compte est de franchir la ligne d’arrivée le plus rapidement possible. Rien d’autre ne compte. Mais il est impossible de courir u marathon de cette façon sans s’épuiser très rapidement. Pour courir un marathon, il faut bien sûr courir. Il ne s’agit pas de s’asseoir sur le bas-côté pour méditer ou regarder passer les coureurs. On se déplace dans une certaine direction. Mais pour aller dans cette direction, on ne fait qu’un pas après l’autre. [David marche posément, un pas après l’autre]. Juste ça ! Juste ça ! Juste ce pas! Enfin, sans doute un peu plus vite ! (Rires).

Dans le zen japonais, le terme tada signifie « juste ça ». Avec ce simple pas, rien ne manque, il n’y a rien à ajouter. À partir du moment où l’on va dans la bonne direction, il est inutile de penser au but. On ne fait qu’un avec chaque moment. C’est une façon de comprendre ce que veut dire ne pas s’attacher au but, ne pas s’attacher au fruit de ses actions.

Mais un marathon n’est long que d’environ quarante kilomètres. Même en courant très lentement, même en marchant, il est toujours possible de le terminer en une journée. Mais qu’en est-il de la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui, alors que nous ne savons ni où se trouve la ligne d’arrivée, ni combien de temps il nous faudra pour l’atteindre ? Une situation dans laquelle nous allons devoir rester très longtemps sans connaître le but, sans savoir où il se trouve, ou même s’il existe une ligne d’arrivée, ce qui est encore plus décourageant et inquiétant. Je repense ici aux quatre vœux du bodhisattva récités chaque jour dans les centres zen, dont le premier est particulièrement pertinent : « Les être sensibles sont en nombre infini. Je fais le vœu de les sauver tous. » Ou de les libérer tous, de les aider tous à réaliser leur vraie nature. Essentiellement, on fait le vœu de réaliser une chose qui est en fait impossible à réaliser, un vœu qui ne peut être accompli, c’est-à-dire un objectif sans but. Autrement dit, il ne s’agit pas d’atteindre un but particulier. Il s’agit plutôt de réorienter fondamentalement le sens de notre vie, de sortir de ses préoccupations habituelles de confort et de bien-être personnel. Ce vœu est un engagement à transformer nos habitudes : « Non, le sens fondamental de ma vie est d’œuvrer pour le bien de tous. » On peut appeler cela un but, ou même un attachement, mais je pense qu’il s’agit de quelque chose de plus profond : c’est une transformation radicale qui coupe court à notre habituelle préoccupation de soi. J’insiste là-dessus, car si on réfléchit à ce que ce vœu implique vraiment et si on le prend au sérieux, on ne reculera pas devant la tâche relativement mineure de coopérer avec d’autres pour sauver la civilisation mondiale de l’autodestruction. (Rires). Ce qui compte, c’est que même si nous cédons pour un temps au découragement, nous n’abandonnions pas, nous allions de l’avant. Car cet engagement actif du bodhisattva devient la seule option possible pour donner un sens à la vie. Pour beaucoup d’entre nous, c’est un vœu qu’il est difficile d’intégrer dans son existence sans avoir aussi une pratique méditative ou une autre pratique spirituelle.

Mais le plus important reste à dire sur ce que signifie agir sans attachement aux résultats de l’action. Ce qui me pousse dans ce sens, c’est ce que semble se dire les scientifiques en catimini : Il est peut-être trop tard. Et que faire s’il est trop tard ? Première question : trop tard pour quoi ? Trop tard pour éviter une désintégration du genre de civilisation mondiale que nous avons créée au cours des deux dernières générations ? Comme l’a dit Paul Ehrlich, favoriser l’extinction des autres espèces revient à scier la branche sur laquelle nous sommes assis. N’est-il pas ironique que juste à l’époque où une civilisation véritablement globale vient d’être établie, cette civilisation travaille à se détruire elle-même.

Je ne suis pas un scientifique et je ne suis pas qualifié pour me prononcer sur cette question, mais les scientifiques eux-mêmes sont très inquiets sur ce qu’ils appellent les seuils de basculement : par exemple, la banquise arctique est en train de fondre plus rapidement que ce que l’on avait anticipé ; sans la couverture opaque de la glace, l’océan absorbe davantage de chaleur, ce qui fait fondre davantage de glace, etc. Un autre exemple est celui du gaz méthane, dont l’effet de serre est encore plus puissant que celui du dioxyde de carbone. J’ai lu qu’il y avait environ 400 milliards de tonnes de méthane gelé au fond des océans arctique et antarctique ou piégé dans la toundra, dans le permagel, qui sont en train de fondre. Nous sommes apparemment entré dans une boucle de rétroaction positive, dans le sens où le problème s’aggrave et s’intensifie de lui-même.Alors, est-il trop tard ? Et si oui, qu’est-ce que cela signifie ? Nous n’en savons rien ! Et cela pose un autre problème, car le sentiment de ne pas savoir a un effet paralysant. Nous ne savons même pas ce qui se passe maintenant, et encore moins ce qu’il est susceptible de se passer dans l’avenir ou ce qui sera possible de faire. Et cela fait peur. Nous ne savons pas.

Nous ne savons pas

Mais au fait… Dans le zen, « l’esprit qui ne sait pas » n’est-il pas un aspect essentiel de la réalisation et de la pratique ? L’illumination, ou l’éveil, ne consiste pas à se dire soudain : « Ah, maintenant je comprends exactement ce qu’est la réalité et ce qui se passe. » C’est exactement le contraire. Il s’agit de s’ouvrir à « l’esprit qui ne sait pas ». Bernie Glassman, le fondateur des Zen Peacemakers, en a fait le premier de ses trois principes : l’esprit qui ne sait pas. Et pour le pratiquant, cet esprit qui ne sait pas a quelque chose de très stimulant. L’un de mes maîtres, Robert Aitken,disait que notre tâche ne consiste pas à éclaircir le mystère, mais à le mettre en lumière. Lorsque nous nous ouvrons à la réalité de ce qui arrive, nous nous ouvrons à un monde essentiellement mystérieux. Et lecœur du mystère, c’est le peu de choses que nous savons. Mais cela ne nous empêche pas d’agir.

Lorsque nous nous ouvrons dans notre pratique et « retournons à la source », il ne s’agit pas de nous saisir de cette base, de s’y accrocher ou de s’y reposer, indifférents aux vicissitudes de monde ; mais de s’y abandonner et de manifester ainsi quelque chose de plus vaste que notre ego. Nous devenons un véhicule pour quelque chose qui nous dépasse. Nous devenons les instruments de cette source. Et cela signifie que notre tâche est de répondre de façon appropriée, du mieux possible, à chaque situation qui se présente. Cela implique d’après moi la chose suivante : que notre tâche est de toujours faire de notre mieux, sans savoir si nos actions ferons la moindre différence à quoi que ce soit. C’est, pour une grande partie, ce que signifie l’esprit qui ne sait pas. Nous ignorons si ce que nous faisons est important, mais il est important que nous le fassions. C’est pour cela que nous sommes là, et c’est cela que nous nous sentons appelés à faire.

Je le répète, je ne pense pas que cela soit possible sans une pratique méditative. Cela nous ramène à cette pratique à double face dont je parlais tout à l’heure. Si nous parvenons à nous établir dans cette équanimité, dans cette vacuité, dans cette perspective fondamentale où rien ne manque, alors nous pouvons agir dans le monde comme cela est maintenant nécessaire, sans attachement. Continuer d’avancer pas à pas et moment après moment dans la direction requise, dans le cadre d’une réorientation fondamentale de notre façon de pratiquer au sein d’un monde qui évolue si rapidement. Et le faire du mieux possible, joyeusement, sans savoir si ce que nous faisons a le moindre effet. Nous ne savons pas, mais ça n’est pas un problème. Savoir ne fait pas partie de la description des tâches. Un célèbre proverbe juif du Pirke Avot dit à peu près : « Vous n’avez ni la responsabilité de guérir la planète ni la liberté de vous en dispenser. »

En conclusion, je dirai que si nous ne sommes pas capables de réagir ainsi, si nous considérons toujours notre pratique seulement comme un refuge, un simple moyen d’éviter les défis auxquels nous sommes maintenant confrontés, alors le bouddhisme n’est peut-être pas la solution dont nous avons besoin actuellement. Mais je pense que c’est précisément la raison pour laquelle le bouddhisme a tellement d’importance. Il nous enseigne que notre engagement dans le monde ne nous détourne nullement de notre pratique mais qu’il en est une partie essentielle.

Merci beaucoup.

Laisser un commentaire