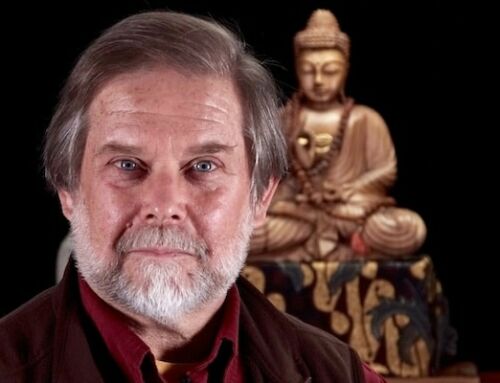

Dans ce texte, David Loy, écosattva et enseignant bouddhiste, nous propose une réflexion sur le défi que constitue l’effondrement écologique : les bouddhistes ont-ils vraiment quelque chose à dire ou à faire ? L’article original est paru dans le numéro de printemps 2019 du magazine anglophone Buddhadharma sous le titre «Can Buddhism Meet the Climate Crisis?» (version en ligne sur le site lionsroar.com). Il reprend des extraits du dernier livre de David Loy, Ecodharma : Buddhist Teachings for the Precipice, paru chez Wisdom Publications (2019). Traduit et mis en ligne avec l’aimable autorisation de David Loy, Wisdom Publications et Buddhadharma. Traduction française : Marcel Gibert. Photographie : Magda Ehlers.

Il n’est pas exagéré de dire que l’humanité est aujourd’hui confrontée au plus grand défi qu’elle ait jamais eu à relever : outre les crises sociales naissantes, une catastrophe écologique auto-infligée menace notre civilisation et, selon certains scientifiques, la survie même de notre espèce. J’hésite à parler d’apocalypse parce que ce terme est aujourd’hui associé au millénarisme chrétien, mais son sens premier s’applique : littéralement, une apocalypse est un « dévoilement », la révélation de quelque chose de caché. Ici, ce sont les conséquences tragiques de ce que nous avons fait subir à la Terre et à nous-mêmes qui sont mises au jour.

Ce sont les questions climatiques qui reçoivent le plus d’attention ; elles sont sans doute les plus urgentes, mais ne représentent qu’un élément dans une crise écologique plus générale. Pour la résoudre, il ne suffira pas d’éviter une augmentation mortelle des températures et les autres perturbations climatiques qui en résulteraient en passant assez rapidement à des sources d’énergie renouvelables.

La crise climatique fait partie d’un défi beaucoup plus vaste qui inclut la surpêche, la pollution plastique, l’eutrophisation, l’épuisement de la couche arable, l’extinction des espèces, l’épuisement de l’eau douce, les polluants organiques persistants (POP), les déchets nucléaires, la surpopulation… parmi de nombreux autres problèmes écologiques et sociaux. La grande majorité sinon la totalité de ces dysfonctionnements sont liés à une vision du monde mécaniste et contestable qui autorise la libre exploitation de l’environnement naturel parce qu’elle ne reconnaît aucune valeur intrinsèque à la nature, ni d’ailleurs à l’être humain, puisque selon la conception matérialiste prédominante, les humains ne seraient eux aussi que de complexes machines. Cette perspective plus large implique que notre problème n’est ni un simple problème technologique, ni économique, ni politique, ni un problème de conception du monde. La civilisation moderne s’autodétruit parce qu’elle s’est fourvoyée. Pour le dire autrement, l’humanité est en proie à une crise spirituelle collective.

Le défi auquel nous sommes confrontés est spirituel parce qu’il touche au cœur même de notre façon de comprendre le monde, ainsi que notre place et notre rôle dans ce monde. La crise écologique serait-elle la façon dont la Terre nous déclare : « Réveillez-vous, ou préparez-vous à subir les conséquences de votre inaction ! » ?

Si c’est le cas, ne nous attendons pas à trouver ce que nous cherchons dans une solution technologique, ou économique, ou politique, ou dans une nouvelle vision scientifique du monde, ou même dans une combinaison de ces solutions. Quelle que soit la voie à suivre, toutes ces contributions devront être utilisées, mais elles ne suffiront pas.

C’est ici que le bouddhisme a quelque chose d’important à offrir. Mais la crise écologique est aussi une crise dans notre façon de comprendre et de pratiquer le bouddhisme, dont le message fondamental doit être clarifié sous peine que son potentiel libérateur dans notre monde moderne, laïque et menacé ne puisse être réalisé.

Le bouddhisme traditionnel se concentre sur la souffrance (duḥkha) individuelle qui résulte du karma et des désirs de chacun. Le karma collectif et les causes institutionnelles de la souffrance sont plus difficiles à saisir, tant sur le plan doctrinal que politique.

De même que le changement climatique n’est qu’une partie d’une crise écologique beaucoup plus large, l’écodharma n’est qu’une petite partie du bouddhisme socialement engagé, et l’indifférence ou la résistance à l’écodharma fait partie du problème plus vaste du bouddhisme socialement engagé aux États-Unis. Dans le sillage de la grande récession de 2008, les deux plus grandes organisations du bouddhisme engagé, le Buddhist Peace Fellowship et les Zen Peacemakers, ont failli s’effondrer suite à une réduction importante de leurs soutiens financiers. Depuis, elles continuent de lutter, souvent efficacement, malgré des moyens considérablement réduits. En revanche, il est notable que d’autres institutions bouddhistes prospèrent financièrement. Au cours des dernières années, par exemple, Spirit Rock en Californie du Nord a pu recueillir les fonds nécessaires à un programme de développement de plusieurs millions de dollars. Constater cette différence n’est nullement une critique de ce succès, mais le contraste de soutien public est frappant. Des sommes considérables sont disponibles pour certains centres de méditation bien connus, mais pas pour des organisations qui cherchent à promouvoir les implications sociales et écologiques des enseignements du bouddhisme.

Cela ne veut pas dire que le bouddhisme socialement engagé ait échoué. D’une certaine manière, il est victime de son propre succès au sens où certaines formes de services – travail en prison, soins palliatifs, cuisine pour personnes sans abri, etc. – sont maintenant reconnues comme un élément, et parfois même un élément important, de la voie bouddhiste. Notez qu’il s’agit la plupart du temps d’individus qui aident d’autres individus. Il me semble que les bouddhistes de la dernière génération réussissent beaucoup mieux à secourir les gens qui se noient mais – et c’est là le problème – nous n’avons guère fait de progrès quand il s’agit de demander pourquoi tant de gens se noient. Si les groupes bouddhistes dans les prisons aident des détenus parfois très désireux d’en apprendre davantage sur le bouddhisme, ils ne font rien pour remédier aux problèmes structurels de notre système de justice pénale, tels que les disparités raciales et le surpeuplement. En 2014, le nombre d’enfants sans domicile fixe fréquentant les écoles des États-Unis a atteint un nouveau record : environ 1,36 million, pratiquement le double du nombre enregistré en 2006-2007. Comment se fait-il que le pays le plus riche de l’histoire de l’humanité compte autant d’écoliers sans abri et connaisse la population carcérale la plus nombreuse du monde ?

Secourir les gens qui se noient est ce que les bouddhistes font le mieux, car c’est un domaine privilégié du bouddhisme traditionnel. On nous apprend à nous défaire de nos idées préconçues au profit d’une expérience plus immédiate de ce qui a lieu ici et maintenant. Par exemple, si nous rencontrons une personne sans abri qui souffre, nous sommes censés réagir avec compassion. Mais comment réagir avec compassion au système social qui produit de plus en plus de personnes sans abri ? L’analyse des institutions et l’évaluation des politiques impliquent une conceptualisation que les pratiques bouddhistes traditionnelles n’encouragent pas.

Une disparité similaire s’applique à la manière dont les bouddhistes ont réagi à la crise climatique et aux autres problèmes écologiques. Je devine que la plupart des gens qui lisent ce texte n’ont été que peu touchés personnellement par le réchauffement planétaire, à l’exception peut-être d’une légère augmentation de leurs factures de climatisation. Nous n’avons pas personnellement observé la disparition des glaces dans l’Arctique ou la fonte du permafrost dans la toundra, pas plus que nous ne sommes devenus des réfugiés climatiques après avoir vu nos logements inondés par la montée du niveau de la mer. En général, les conséquences se font sentir en d’autres lieux, par d’autres personnes moins fortunées. Le bouddhisme traditionnel se concentre sur la souffrance (duḥkha) individuelle qui résulte du karma et de l’avidité de chacun. Le karma collectif et les causes institutionnelles de la souffrance sont plus difficiles à saisir, tant sur le plan doctrinal que politique.

Cela me rappelle une remarque bien connue de l’archevêque brésilien Dom Helder Camara : « Quand je donne à manger aux pauvres, on me traite de saint. Quand je demande pourquoi les pauvres n’ont rien à manger, on me traite de communiste. » Une version bouddhiste de cette remarque pourrait être : « Quand les bouddhistes aident les sans-abri et les prisonniers, on les appelle des bodhisattvas. Mais quand des bouddhistes demandent pourquoi il y a tant de sans-abri, pourquoi tant de personnes de couleur se morfondent en prison, les autres bouddhistes les appellent des gauchistes ou des radicaux, déclarant que l’action sociale n’a rien à voir avec le bouddhisme. »

S’agissant de l’urgence climatique, le service aux personnes trouve son équivalent dans les changements de style de vie individuel, tels que l’utilisation de voitures hybrides ou électriques, l’installation de panneaux solaires, le végétarisme, la consommation d’aliments produits localement, etc. Cette « consommation verte » est bien sûr importante, mais la transformation individuelle à elle seule ne pourra jamais suffire.

Imaginez le bouddhisme comme un iceberg dont le sommet représente les divers types d’engagement social, dont l’écodharma. Juste en dessous, mais toujours au-dessus du niveau de la mer, on trouve quelque chose de beaucoup plus grand, dont la croissance n’est pas terminée : le mouvement de la pleine conscience, qui a connu un succès surprenant au cours des quelques dernières années, mais qui est de plus en plus controversé dans les milieux bouddhistes. Je ne contribuerai pas ici à ce débat, si ce n’est pour remarquer que si la pleine conscience peut être très bénéfique, elle peut aussi décourager la réflexion critique sur les causes de la souffrance collective, ce que l’on pourrait appeler la duḥkha sociale.

Bhikkhu Bodhi met en garde contre l’appropriation des enseignements bouddhistes. Ses paroles s’appliquent d’autant plus à la marchandisation du mouvement de la pleine conscience que ce mouvement s’est affranchi du contexte éthique du bouddhisme traditionnel : « En l’absence d’une critique sociale vigoureuse, les pratiques bouddhistes peuvent facilement être utilisées pour justifier et consolider le statu quo et ainsi renforcer le capitalisme consumériste. » En d’autres termes, les pratiques bouddhistes de pleine conscience peuvent servir à normaliser notre obsession d’une production et d’une consommation toujours croissantes. Dans les deux cas, la focalisation sur la transformation personnelle peut détourner notre attention de l’importance de la transformation sociale.

Il y a un contraste frappant entre l’impact extraordinaire du mouvement de la pleine conscience et l’influence beaucoup plus modeste du bouddhisme socialement engagé. Pourquoi l’un a-t-il eu tant de succès, tandis que l’autre survit péniblement ? Cet écart semble cependant se réduire un peu : un nombre croissant d’enseignants de pleine conscience sont soucieux d’intégrer les problèmes de justice sociale. L’élection de Donald Trump n’a d’ailleurs fait qu’inciter de nombreux bouddhistes à s’engager davantage. Il reste que l’orientation habituelle de la pratique bouddhiste trouve un écho dans l’attrait habituel de la pleine conscience, et tous deux s’accordent bien avec l’individualisme de la société américaine où il est normal de toujours rechercher son avantage personnel. Mais existe-t-il d’autres facteurs qui encouragent cette disparité entre la pleine conscience et l’engagement social ? Y aurait-il quelque chose, inhérent aux traditions bouddhistes, qui pourrait nous aider à comprendre l’apparente indifférence de nombreux bouddhistes à la crise écologique ?

Le défi

Il y a quelques années, je lisais un très bon livre de Loyal Rue, intitulé Everybody’s Story : Wising Up to the Epic of Evolution. Je suis tombé sur un passage qui m’a littéralement agrippé, parce qu’il exprimait si bien un malaise qui me tracassait depuis longtemps dans le bouddhisme (ou dans certains types de bouddhisme). Le passage ne fait pas spécifiquement référence au bouddhisme mais aux religions de l’« âge axial » qui sont apparues à l’époque du Bouddha (les mots soulignés sont de moi) :

L’influence des traditions de l’âge axial continuera de décliner dès lors qu’il sera de plus en plus évident que leurs ressources sont sans commune mesure avec les défis éthiques de la problématique globale. En particulier, dans la mesure où ces traditions ont mis l’accent sur le dualisme cosmologique et le salut individuel, elles ont encouragé une attitude d’indifférence envers l’intégrité des systèmes naturels et sociaux.

Bien que le langage soit académique, l’assertion est claire : dans la mesure où les traditions de l’âge axial (parmi lesquelles le bouddhisme, le vedanta, le taoïsme et les religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam) insistent sur « le dualisme cosmologique et le salut individuel », elles favorisent l’indifférence aux questions de justice sociale et à la crise écologique.

Le « dualisme cosmologique » de Loyal Rue est la croyance en l’existence, en plus de ce monde-ci, d’un autre monde, généralement supposé meilleur ou plus noble. C’est un aspect important des traditions théistes, même si elles ne conçoivent pas nécessairement cette réalité supérieure de la même manière. Alors que toutes les traditions abrahamiques font une distinction entre Dieu et le monde qu’il a créé, le judaïsme classique est plus équivoque quant à la possibilité d’un bonheur éternel post-mortem avec Dieu au paradis. Cette possibilité est au cœur des messages religieux du christianisme et de l’islam tels qu’ils sont communément interprétés. Si nous nous comportons bien ici-bas, nous pouvons espérer aller au paradis. La question est de savoir si cette approche fait de ce monde-ci une toile de fond au drame central du salut humain. Ce but rabaisse-t-il la valeur de notre vie au sein de ce monde tourmenté en la transformant en moyen ?

Le bouddhisme enseigne-t-il le dualisme cosmologique ? Cela dépend de notre façon de comprendre la relation entre saṃsāra (ce monde de souffrance, d’avidité et d’illusion) et nirvāṇa (ou nibbāna, le terme pāli original pour le summum bonum bouddhiste). Malgré de nombreuses références au nibbāna dans le canon pāli, la nature de cet objectif reste quelque peu obscure. La plupart des descriptions ne sont que de vagues métaphores (un asile, un refuge, etc.) ou sont exprimées de façon négative (la fin de la souffrance, de l’avidité, de l’illusion). Le nibbāna est-il une autre réalité ou une façon différente d’éprouver ce monde ? La tradition theravāda met l’accent sur le parinibbāna, qui est le nibbāna atteint en mourant par une personne pleinement éveillée qui ne renaîtra plus. Le parinibbāna étant soigneusement différencié du nihilisme – la croyance en la dissolution définitive du corps et de l’esprit à la mort physique – il faut conclure qu’il doit exister une expérience post-mortem, et donc un autre monde ou une autre dimension du réel. Ceci est corroboré par les quatre étapes traditionnelles de l’éveil mentionnées dans le canon pāli : celui qui entre dans le courant, celui qui ne revient qu’une fois (qui ne renaîtra qu’une fois), celui qui ne revient pas (qui n’est pas encore pleinement éveillé mais ne renaîtra pas physiquement après sa mort) et l’arhat (qui a atteint le nibbāna). Dans la mesure où celui-qui-ne-revient-pas continue à pratiquer après sa mort, où réside-t-il pour continuer sa pratique ?

Si le nibbāna est un lieu ou un état qui transcende ce monde, il s’agit bien d’une version du dualisme cosmologique. Une telle vision du monde ne rejette pas nécessairement l’engagement social, mais le subordonne au service de son objectif transcendant, comme l’explique Bhikkhu Bodhi :

Malgré certaines différences, toutes les formes de bouddhisme classique semblent situer le but final de l’action compatissante dans une dimension transcendante établie au-delà du mouvement et de l’agitation du monde phénoménal. Pour le mahāyāna, la transcendance n’est pas absolument distincte de la réalité phénoménale mais existe au cœur même de cette réalité. Cependant, presque toutes les formulations classiques du mahāyāna, tout comme le theravāda, commencent par dévaluer la réalité phénoménale en faveur d’un état transcendant dans lequel la démarche spirituelle culmine. C’est ainsi que le bouddhisme classique confère une valeur essentiellement instrumentale à l’activité socialement bénéfique. Une telle activité peut être un facteur contribuant à l’entrée dans le nibbāna ou à la réalisation de la bouddhéité ; on peut lui accorder de la valeur parce qu’elle aide à créer de meilleures conditions pour la vie morale et méditative, ou qu’elle permet d’orienter d’autres personnes vers le dharma ; mais la valeur suprême, le bien ultime, se situe dans la sphère de la réalisation transcendante. Étant donné que l’action socialement engagée concerne une étape relativement élémentaire de la voie, telle que la pratique du don ou l’accumulation des mérites, elle joue un rôle secondaire dans la vie spirituelle. La place d’honneur revient à la discipline intérieure de la méditation qui permet d’atteindre au bien suprême. Et pour être efficace, cette discipline demande en général un degré élevé de désengagement social. (Extrait de « Socially Engaged Buddhism and the Trajectory of Buddhist Ethical Consciousness », Religion & West, numéro 9)

Bhikkhu Bodhi fait une distinction entre la transcendance telle qu’elle est comprise dans le theravāda, où elle clairement différenciée de notre monde phénoménal, et la perspective mahayaniste qui interprète la transcendance comme le cœur même de la réalité phénoménale. Néanmoins, les deux traditions commencent d’après lui par discréditer la réalité phénoménale. La question est de savoir si « transcender ce monde » peut se comprendre de façon plus métaphorique comme une expérience (et une conception) différentes de ce monde. Nāgārjuna, le personnage le plus important de la tradition mahāyāna, a proclamé qu’il n’y avait pas la moindre différence entre le saṃsāra et le nirvāṇa : le koṭi (limite ou frontière) du nirvāṇa ne diffère en rien du koṭi du saṃsāra. Il est difficile de concilier cette assertion avec un quelconque objectif dont la priorité serait d’échapper au cycle des naissances et des morts ou de transcender la réalité phénoménale.

Au lieu de proposer d’échapper définitivement à ce monde pour ne jamais y renaître physiquement, les traditions mahayanistes comme le chan ou le zen mettent l’accent sur la réalisation, ici et maintenant, que tout, y compris soi-même, est śūnya (en japonais ku), généralement traduit par « vide ». Śūnyatā, la « vacuité », est donc le « cœur » transcendant de la réalité phénoménale auquel Bhikkkhu Bodhi fait référence. L’affirmation que toutes choses sont « vides » signifie, au minimum, que les choses n’ont pas de substance propre et qu’elles n’existent pas par elles-mêmes, étant des phénomènes impermanents qui surviennent et disparaissent selon les conditions. Les conséquences de cet éclairage sur la manière de nous investir dans le monde peuvent être comprises de différentes façons. Elles sont parfois interprétées dans un sens nihiliste : rien n’est réel, donc rien n’est important. Considérer toutes choses comme illusoires décourage l’engagement social ou écologique. Pourquoi s’embêter ?

Le point important est que l’attachement à la vacuité peut fonctionner de la même manière que le dualisme cosmologique, les deux conceptions ayant pour conséquence de dévaloriser ce monde-ci et ses problèmes. Selon Joanna Macy, cette confusion est l’un des nombreux « pièges spirituels qui coupent le nerf de l’action compatissante ». D’après Macy, considérer ce monde comme une illusion équivaut à demeurer dans une vacuité affranchie de ses formes, où la fin de la souffrance consiste à se détacher du sort des êtres plutôt que de son propre ego. Mais le Bouddha n’a jamais enseigné ni manifesté par sa vie que le non-attachement implique l’indifférence au monde ou aux événements du monde. Lorsque le Sūtra du cœur affirme que « la forme n’est pas différente du vide », il s’empresse d’ajouter que « le vide n’est autre que la forme ». Et les formes, y compris les êtres vivants et les écosystèmes de ce monde, souffrent.

De nombreux bouddhistes cultivés ne savent pas trop que penser d’une réalité transcendante surnaturelle, ou du karma en tant que loi morale de cause à effet, ou de la renaissance physique après la mort. Certains se demandent si l’éveil lui-même ne serait pas un mythe dépassé, comparable à la résurrection physique de Jésus après sa crucifixion. Il ne faut donc pas s’étonner que l’on commence à lui préférer une option plus laïque et plus mondaine, en particulier en Occident : considérer la voie bouddhiste de façon plus psychologique, comme une nouvelle thérapie offrant d’autres perspectives sur la nature de la détresse mentale et de nouvelles pratiques pour promouvoir le bien-être. De ce point de vue, il ne s’agit pas seulement de minimiser l’avidité, la malveillance et l’illusion ici et maintenant, mais aussi de mettre de l’ordre dans notre vie émotionnelle et de surmonter nos traumatismes personnels.

Comme la psychothérapie, ce bouddhisme psychologisant met l’accent sur une meilleure adaptation aux circonstances de la vie. Le principe de base considère que notre problème principal étant la façon dont notre esprit fonctionne, la solution est de modifier le fonctionnement de notre esprit pour nous permettre de mieux jouer nos différents rôles (au travail, en famille, entre amis, etc.) ; autrement dit, pour mieux nous assimiler dans le monde tel qu’il est. En d’autres termes, les problèmes que nous percevons dans le monde sont des projections de notre propre insatisfaction. Selon ce piège spirituel, « le monde est déjà parfait lorsqu’on le regarde d’un point de spirituel », comme le dit Joanna Macy.

Notez les similitudes. Généralement, dans le bouddhisme asiatique traditionnel, et surtout dans le bouddhisme theravāda et dans le canon pāli, l’accent est mis sur la cessation des renaissances physiques dans ce monde imparfait. Le but est d’échapper au saṃsāra, cet univers de souffrance, de soif et d’illusion que l’on ne peut pas réformer. Par contraste, le bouddhisme moderne, et en particulier la psychothérapie bouddhiste (et une grande partie du mouvement de la pleine conscience), privilégie l’harmonisation avec ce monde-ci grâce à la transformation de l’esprit, puisque le problème vient de l’esprit, non du monde. Le bouddhisme de l’autre monde et le bouddhisme de ce monde-ci semblent être diamétralement opposés. Cependant ils s’accordent sur un point important : ni l’un ni l’autre ne se soucie de résoudre les problèmes de ce monde ou de contribuer à le rendre meilleur. Qu’ils le rejettent ou qu’ils y adhèrent, les deux types de bouddhisme tiennent ses imperfections comme allant de soi et l’acceptent tel qu’il est.

Face à la crise environnementale, les enseignements bouddhistes ne nous dictent pas ce qu’il faut faire, mais ils ont beaucoup à dire sur la manière de le faire.

Ni l’une ni l’autre de ces perspectives n’encourage l’écodharma ou d’autres types d’engagement social. En revanche, toutes deux invitent une manière différente d’y répondre, que j’appelle parfois facétieusement la « solution » bouddhiste à la crise écologique. Nous connaissons maintenant bien ce scénario : nous lisons un énième journal ou blog qui relate les dernières études scientifiques et leurs implications écologiques décourageantes. Non seulement la situation empire, mais elle empire plus rapidement que l’on avait pu l’imaginer. Comment réagissons-nous ? Les nouvelles ont tendance à nous déprimer ou à nous rendre anxieux. Mais bon, nous sommes des pratiquants bouddhistes ; nous savons gérer cela. Méditons pendant un moment, et notre malaise face aux problèmes de la planète disparaît… du moins pendant un certain temps.

Il ne s’agit pas de nier la valeur de la méditation, ni la pertinence de l’équanimité, ni l’importance de réaliser la vacuité. Mais ces pratiques ne sont pas en elles-mêmes des réponses adéquates à notre situation.

Face à la crise environnementale, les enseignements bouddhistes ne nous dictent pas ce qu’il faut faire, mais ils ont beaucoup à dire sur la manière de le faire. Nous aimerions bien sûr des conseils plus spécifiques, mais cela n’est guère réaliste vu les conditions historiques et culturelles très différentes dans lesquelles le bouddhisme s’est développé. La question de la duḥkha collective causée par une crise écologique n’a jamais été abordée puisque ce problème-là ne s’était jamais posé.

Ce qui ne signifie pas que tout est permis d’un point de vue bouddhiste. Nos objectifs, aussi nobles soient-ils, ne justifient pas n’importe quels moyens, car le bouddhisme remet en cause la distinction entre fin et moyens. Ses principales contributions à l’engagement social et écologique sont les recommandations pour l’action habile proposées par les traditions theravāda et mahāyāna. Bien que ces recommandations aient été généralement interprétées au niveau individuel, la sagesse qu’elles incarnent s’applique très bien aux formes plus collectives d’engagement et de transformation sociale dont notre époque a besoin. Les cinq préceptes du bouddhisme theravāda (et leur version « engagée » de Thich Nhat Hanh) et les quatre « demeures spirituelles » (brahmavihāra) sont des plus pertinents. La tradition mahāyāna met l’accent sur la voie du bodhisattva avec ses six « perfections » (générosité, discipline, patience, diligence, méditation et sagesse). Dans leur ensemble, ces recommandations orientent notre engagement sur la voie de l’écosattva.

D’un côté, l’engagement social reste un défi pour de nombreux bouddhistes, les enseignements traditionnels étant davantage concernés par la paix intérieure de chacun. De l’autre côté, ceux qui sont engagés dans l’action sociale éprouvent souvent des sentiments de fatigue, de colère, de dépression et d’épuisement. L’engagement sur la voie du bodhisattva-écosattva répond aux besoins des deux côtés, puisqu’il implique une double pratique, intérieure (méditation, par exemple) et extérieure (activisme). La combinaison des deux permet un engagement intense et moins de frustration. Cet activisme aide aussi les méditants à éviter le piège de se laisser captiver par leur propre condition psychologique et par leur progrès vers l’éveil. Dans la mesure où le problème fondamental est le sentiment d’un soi séparé, une partie importante de la solution tient dans l’engagement compatissant pour le bien-être d’autrui et celui des autres espèces. L’engagement avec les problèmes du monde ne nous éloigne donc pas de notre pratique spirituelle personnelle mais peut au contraire en devenir une part essentielle.

Le discernement et l’équanimité cultivées par les éco-bodhisattvas favorisent l’activisme bouddhiste dans ce qu’il a de plus distinctif : l’action sans attachement aux résultats – démarche qui est d’ailleurs facilement mal comprise comme impliquant une attitude désinvolte. En réalité, notre tâche est d’agir au mieux de nos capacités sans connaître les conséquences futures de nos actions ; en fait sans même savoir si nos efforts produiront le moindre effet. Nous ignorons si ce que nous faisons est important, mais nous savons qu’il est important que nous le fassions. Avons-nous déjà dépassé le point de non-retour pour l’environnement ? La civilisation telle que nous la connaissons est-elle condamnée ? Nous l’ignorons, et cela n’est pas un problème. Bien sûr, nous espérons que nos efforts porteront fruits, mais ce qui importe en fin de compte, c’est notre générosité sincère envers la terre.

Je pense que si les bouddhistes contemporains ne peuvent pas ou ne veulent pas agir de cette façon, alors le bouddhisme n’est pas ce dont le monde a besoin aujourd’hui.

David Loy

David Loy est un enseignant de la tradition zen Sanbō Kyōdan. Il s’initie au zen en 1971 à Hawaii sous la direction du maître zen Yamada Koun et de Robert Aitken. En 1984, il s’installe à Kamakura au Japon afin de continuer la pratique du zen sous la direction de Yamada. En 1988, il est reconnu comme enseignant zen et reçoit le nom de Tetsu’un. Il a enseigné à l’Université Bunkyō de Chigasaki au Japon jusqu’en 2006, année où il reprit la chaire Éthique, Religion et Société à l’université Xavier de Cincinnati (Ohio, États-Unis). Il vit actuellement à Boulder dans le Colorado. Ses travaux et ses engagements portent sur le dialogue entre le bouddhisme et la modernité, plus particulièrement sur les implications sociales des enseignements bouddhistes. Site internet : davidloy.org.

Laisser un commentaire