Un article d’Éric Rommeluère paru dans le magazine Regard bouddhiste (mai 2016).

Changer le monde

« Changer le monde » : la formule a la puissance d’un slogan, inspirant et mobilisateur. Chacun garde l’espoir d’un monde meilleur où la justice et l’égalité ne seraient pas des concepts abstraits mais des réalités toujours plus vivantes. Malgré tout, la démobilisation nous guette. En quelques dizaines d’années, le monde a connu tant de bouleversements, changeant plus vite que toutes nos plus belles envies de changement. La Terre, sans cesse, nous le rappelle. Journaux et magazines se sont récemment fait l’écho d’un article scientifique de deux universitaires américains, Robert DeConto et David Pollard ; leurs calculs prévoient que la hausse globale du niveau des océans serait du double, à la fin du siècle, que celle prévue par les études précédentes. Il nous est bien difficile d’imaginer ce que sera notre monde dans un avenir proche, encore plus celui de nos enfants ou de nos petits-enfants. Pour les hommes et les femmes de bonne volonté, l’espérance du changement n’a plus la connotation d’une utopie naïve ; ils savent que le monde est en péril. Pourtant, confiants, ils gardent la prétention d’un monde dans lequel nous retrouverons toujours notre chemin, ils gardent la prétention d’un monde dans lequel de nouveaux chemins seront encore à éclairer.

Un jour, nous sommes venus au monde. Qu’y avait-il avant ? Nous ne le savons pas. Une nuit, nous quitterons ce monde. Qu’y aura-t-il après ? Nous ne le savons pas. Mais, entre les deux, il y a le temps présent et il y a la vie dans tous ses éclats. Au moins, savons-nous que nous ne sommes pas seuls au monde. Un monde, d’ailleurs, ne serait pas monde s’il n’était partagé. Nous partageons tout et en l’autre nous nous voyons. Oser affirmer que l’on puisse changer le monde, n’est-ce pas également prétendre à un monde commun, malgré les différences et les singularités de chacun ?

Prendre soin du monde

En ces temps nouveaux, quelles formes donner à l’engagement dans la Voie du Bouddha ? Malgré tant d’efforts accomplis, les mécompréhensions perdurent : « Le bouddhisme propose d’échapper à ce monde », pouvait-on récemment lire dans un article polémique publié dans la revue Le Débat [1]. L’affirmation est tranchée. Le désir de s’échapper du monde déterminera des choix, des paroles et des actes nécessairement différents de ceux que suscite, par exemple, l’aspiration à le sauver. Moi-même, n’aurais-je donc d’autre envie que de prendre congé ? S’il en était ainsi, la prétention de changer le monde devrait me laisser bien indifférent. Pourquoi soutiendrais-je les efforts de tous ceux qui ont fait aujourd’hui du changement leur voie et qui œuvrent de façon tantôt discrète tantôt publique ?

Quel malentendu. Le dharma n’invite nullement à se soustraire du monde et de ses contingences, mais à se dégager des fonctionnements névrotiques qui nous endommagent — la distinction est essentielle. Le dharma se révèle comme un défi à l’entendement : pouvons-nous, non seulement apercevoir que l’avidité, l’aversion et l’illusion régissent nos vies, mais imaginer ce qu’elles pourraient être si, par une puissante magie, nous étions soudainement guéris de tels poisons ; pouvons-nous même imaginer ce que serait la physionomie d’un monde où tout un chacun serait de même guéri. Le dharma est le nom donné à cette magie.

La magie a ses apprentis magiciens, les bodhisattvas, « les dévoués à l’éveil ». Ce qualificatif de bodhisattva est le nom donné à l’étudiant du dharma dans les traditions du Grand Véhicule (qui se sont notamment transmises au Tibet et dans les pays d’Extrême-Orient). Les présentations de leur apprentissage sont variées, traditionnelles ou plus modernes. Les anciens enseignaient que les bodhisattvas s’exercent à l’intelligence et à la compassion ; ne pourrait-on pas dire autrement qu’ils s’exercent à se libérer de leurs peurs tout en prenant soin du monde ? Ce monde est en effet le champ de leur pratique infinie.

Notre expérience quotidienne englobe de multiples sphères et domaines, tous particuliers avec leur organisation propre, qui ne forment au final qu’un seul monde : l’univers intérieur (les pensées et les émotions), le monde des relations interpersonnelles, l’espace social (régi par des institutions), la biosphère ; mais l’on pourrait tout aussi bien évoquer le monde du travail ou la sphère familiale. Certes, dans les présentations traditionnelles, les pratiques des bodhisattvas portent quasi exclusivement sur l’intériorité et sur les relations interpersonnelles : ils s’exercent à entrer en relation avec chaque être sensible, sans le blesser ni l’endommager, dans l’espérance qu’il puisse, lui aussi, ne plus nourrir de sentiments d’avidité ou d’aversion. Ainsi, l’exercice d’une parole aimante a toujours été considéré comme l’un des plus puissants des entraînements, nous qui sommes si soumis aux préjugés, aux jugements et aux critiques.

Dans les sociétés traditionnelles où s’est transmis le dharma, les questions environnementales et sociales restaient évidemment inaperçues et ne faisaient pas l’objet de pratiques. Mais aujourd’hui, les cris de la Terre, les pleurs des souffrances collectives sont tels que même les insouciants ne peuvent rester sourds. Pour les bodhisattvas, il n’existe aucun domaine privilégié, aucun domaine subalterne. L’expression de bouddhisme engagé désigne aujourd’hui une conscience, celle qui sait qu’aucun lieu n’est exclu de leur pratique, aucune porte ne leur est fermée. Celui qui aspire à se libérer des peurs et prendre soin du monde en possédera toujours la clé.

La résistance au changement

Les bodhisattvas se coltinent le changement. Si avec un peu d’effort et d’attention, chacun mesure l’emprise des frustrations, des compulsions et des illusions sur sa propre vie, s’en défaire paraît néanmoins impossible. Tout en nous résiste, malgré le pressentiment que tous les encombrements inutiles pourraient d’un coup s’évanouir — comme par magie, justement. Le temps s’étire en longueur, avec parfois l’impression que jamais nous ne sommes véritablement engagés dans la Voie malgré la promesse qu’on s’était faite. Même si nous avons changé de pensées, qu’elles sont devenues bouddhistes, même si nous avons changé de conduites, qu’elles sont devenues bouddhistes elles aussi, ni les pensées ni les conduites n’auront servi.

Car l’envie a bien une contrepartie, la résistance au changement. L’apprenti bodhisattva du début du XXIe siècle, qui fait du monde sa pratique, ne peut qu’être troublé par d’autres résistances. Nul besoin d’être un expert pour constater l’inertie des politiques face aux problèmes actuels, qu’ils soient écologiques, économiques ou sociaux. Pour tous ceux qui aspirent à changer le monde, la lecture du rapport Brundland, trente ans après sa rédaction, reste douloureuse. Ce rapport qui fit grand bruit à l’époque — mais qui s’en rappelle aujourd’hui ? — fut présenté à l’assemblée générale des Nations unies en 1987 par Gro Harlem Brundland, alors Premier ministre de la Norvège, après trois ans de travaux ; il dessinait pour la première fois les contours d’une indispensable métamorphose économique et politique concertée au niveau des États. L’apostrophe, voici trente ans, était lucide et les recommandations audacieuses : « Le monde réel où écologie et économie sont étroitement imbriquées ne va pas se métamorphoser ; ce sont les politiques et les institutions en jeu qui doivent le faire [2]. » Mais cette métamorphose, devenue chaque année plus urgente a été sans cesse repoussée, créant un sentiment diffus d’impuissance. Même si les États ont fait du développement durable une considération, qu’ils ont adopté des politiques environnementales, ni les considérations ni les politiques n’auront suffit.

Les travaux de l’Américain David Loy, l’une des grandes figures actuelles du bouddhisme engagé, tentent de comprendre les ressorts des sociétés modernes et de leurs résistances au changement [3]. Il transpose au niveau collectif le regard que porte le dharma sur le fonctionnement de la névrose individuelle : sur une période de plusieurs siècles, les sociétés occidentales ont progressivement incorporé puis institutionnalisé l’avidité, l’aversion et l’illusion, devenues moteurs collectifs, affirme-t-il. Elles s’expriment aujourd’hui sous la forme du consumérisme, du militarisme et de l’infospectacle. Certes, la thèse, trop vite résumée, pourrait être discutée, mais elle offre un nouvel éclairage sur les fonctionnements sociaux.

De l’individuel au collectif

Cette thèse inspire, en tout cas, un parallèle au bodhisattva. Sans doute, cherchait-il, au début, à être plus résilient, moins fragile, ou pensait-il à l’éveil en adoptant le dharma. Il a écouté, il a médité, il s’est appliqué. Ses pensées, ses paroles et ses gestes avaient changé, parfois du tout au tout, et sans doute pouvait-il dire qu’il allait mieux et qu’il avait trouvé un sens à sa vie. À un moment donné pourtant, la solidité de ses traits de caractère s’est imposée à lui. Eux, n’avaient guère changé : la malveillance, le jugement, la frustration persistaient. Il les éprouvait, non plus en pensées ou en paroles, mais dans leur vérité, jusqu’à pouvoir comprendre enfin qu’il n’avait pas besoin d’être un bouddhiste, mais d’être un bouddha. Un autre chemin s’est alors ouvert.

Les politiques espèrent moderniser le capitalisme et le rendre durable : la croissance sera donc verte, les innovations moins polluantes. Si les solutions proposées permettent d’adapter les organisations sociales aux contraintes actuelles, elles ne sont pas une réponse à l’avidité, à l’aversion, et à l’illusion collectives. Qu’est-ce qui résiste ? Ce ne sont ni des individus ni des sociétés, qui tous et toutes aspirent au changement, mais des logiques largement opaques aux consciences.

Collectivement, nous sommes comme l’apprenti bodhisattva aux prises avec ses propres empêchements. Mais le réveil est toujours possible, il suffit de voir et d’agir à partir de cette vue. Des hommes et des femmes de bonne volonté, venus d’horizons variés, ont déjà, individuellement et collectivement, entrepris de défaire les résistances et d’être le changement. Ils sont visionnaires, humbles et doux à la manière d’un Pierre Rabhi car la violence n’est pas de mise ; ils annoncent le temps joyeux de la métamorphose. Les bodhisattvas se joignent à eux, déjà pour créer les conditions d’une prise de conscience des fonctionnements qui nous empêchent de penser et d’agir hors des logiques actuelles. Ils n’ont d’autre foi que l’intelligence et la compassion. Ils n’ont d’autre choix que d’entrer dans la multitude des mondes et d’en magnifier la beauté insoupçonnée. S’ils ne s’engageaient pas, même les plus belles de leurs méditations resteraient stériles.

Éric Rommeluère (15 avril 2016)

Notes

1. Marion Dapsance, « Sur le déni de la religiosité du bouddhisme », Le Débat, n° 184, 2015/2, p. 179-186.

2. Notre avenir à tous, Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1987, Wikisource.

3. David Loy, Notes pour une révolution bouddhiste, Bruxelles, Kunchab+, 2010.

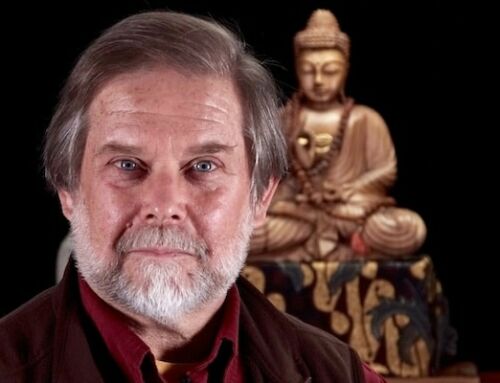

Photographie : Une partie de la délégation des enseignants bouddhistes américains réunis à la Maison Blanche le 14 mai 2015. © Buddhist Peace Fellowship (DR).

Laisser un commentaire